天智天皇(てんじてんのう:626~671)

天智天皇(てんじてんのう:626~671)

秋の田の かりほの庵(いお)の 苫(とま)をあらみ

わが衣手(ころもで)は 露(つゆ)にぬれつつ

意味:ある秋の日、田んぼの近くにある稲穂(いなほ)の番をするための仮りの小屋で雨宿りしていると、屋根を葺(ふ)いた苫《とま=すげや茅(かや)で粗(あら)く編(あ)んだむしろ、舟や家屋を覆(おお)って雨露(あめつゆ)をしのぐ時に用いる》の目が粗(あら)いので露が漏(も)れ落ちて、私の着物の袖はびしょ濡(ぬ)れだよ。

勉強はすごく大事、でも遊びができないでもダメ、勉強と遊びは気持ちを切り替(か)えて、どちらも一生懸命に!

(この百人一首は本文との関連はありません)

「君たちは天才」なのだよ、先生の話をしっかり聞いているだけで、全部頭に残るのだから。本をちゃんと読んでいるだけで、ほとんど頭に入る。その時の記憶(きおく)は大人になっても忘れていない。先生の話をしっかり聞いておくと宿題はすぐに終わり、遊びの時間がたくさんできるんだよ。遊びたいなら先生の話をしっかり聞いておこうよ。

「20歳(はたち)過ぎたらただの人」って言葉もあります。20歳過ぎてもただの人にならないように勉強しておきましょう。

「人間、死ぬまで勉強」ですから、勉強を怠(おこた)ると「ただの人」になるよ。勉強はすればするほど人生が明るく・楽しくなるのだから、人生は長~~~いのだからネ。

子供の時、勉強を怠(なま)けていると、死ぬまでの一生の長~く苦し~い人生になるのだから。

人生は一回こっきり、楽しい人生にしましょう。

でも、大人になってからの事だけれど、競輪(けいりん)・競馬(けいば)・競艇(きょうてい)・カジノ等金を使っての遊びや賭(か)け事は絶対にやってはダメ!!ずっと先の事だけれど、今から頭に叩(たた)き込(こ)んでおいてください。金ではなく、頭や体力を使う遊びが良いのですよ、自分の人生に役立つし、お金も稼げるし、おもろい人生になるのだから。

・・・<2>食べ物や電磁波(でんじは)被(ひ)ばくに注意・・・

持統天皇(じとうてんのう:645~702)

持統天皇(じとうてんのう:645~702)

春すぎて 夏来(き)にけらし 白妙(しろたえ)の

衣ほすてふ(ちょう) 天(あま)の香具山(かぐやま)

意味:春が過ぎて、もう夏が来たようで、夏になると純白の衣類を干すと言われている天の香具山なのだから、あのように白い衣が干してあるよ。

人工の化学物質は肝臓(かんぞう)が処理(しょり)できにくいので、食べれば体内に蓄積(ちくせき=蓄える)され、限度(げんど)を超えると皮膚(ひふ)を通して出てくるのです、これがアトピーで、痒(かゆ)くて、苦痛(くつう)となり、お母さんが赤ちゃんを産むと、赤ちゃんに血液(けつえき)やお乳で移入し、赤ちゃんがひどいアトピーになり、母子共々大変な格闘(かくとう)となります。なお、化学物質を排泄(はいせつ)するには、無農薬玄米《げんまい:発芽(はつが)させると脳細胞を活性化させるギャバが10倍位に増える=発芽玄米》と微量(びりょう)ミネラル(自然塩や黒い砂糖等に多くふくむ)を食べると良いのです。体内への蓄積量(ちくせきりょう)にもよりますが10年位続ければ排泄(はいせつ)できるでしょう。排泄すれば、アトピーは治ります、筆者の「経験者(けいけんしゃ)語る」です。

電磁波被ばくについては、特に女性は、電気毛布(もうふ)や電気カーペットは絶対(ぜったい)に使用しないように。最近の製品は電磁波が出にくくはなっているけれど、どうしても寒いと言うならば、事前(じぜん)に通電(つうでん)して温(ぬく)めておいて、使うときにはスイッチOFFにしましょう。女性は、女性として生まれた時から一生分の卵細胞(らんさいぼう=卵になる細胞)が身体には備(そな)わっています、その卵細胞(らんさいぼう)が電磁波で傷(きず)つく可能性が高く、赤ちゃんに悪影響(あくえいきょう)が現(あらわ)れる可能性(かのうせい)があるのです。昔は余りなかったものに、性同一障害類・発達障害・知的障害・自閉症・ダウン症など近年増加しているように見受けるのです。母親の電磁波被ばくによるものではないのかなぁと筆者は危惧(きぐ)しています。どなたか研究していただきたいものです。

携帯電話(けいたいでんわ)やスマホも耳に当てて使うは短時間(たんじかん)にしましょう、脳細胞(のうさいぼう)がわずかづつでも破壊(はかい)される可能性があるからです。長時間話していると「頭がぼ~とする」と言う人や「頭が痛くなる」と言う人を筆者は知っています。最近のスマホは耳に当てないで会話ができるし、電話ではなく、メールを使うほうがより安全です。睡眠時(すいみんじ)も脳の近くではなく、できるだけ離れたところへ置き、必要になれば引き寄せるようにすれば便利ですよ。スマホや携帯を持ち歩く時も脳(のう)や心臓(しんぞう)や下腹部(かふくぶ)に近い所でない方がよろしいですよ。

(この百人一首は本文との関連はありません)

食べ物や電磁波(でんじは)被(ひ)ばくに注意をしましょう、特に、女性は、子供の時から食べ物や電磁波被ばくに充分に注意しなきゃいけませんよ。

食べ物は、自然の物を極力(きょくりょく)食べるように、農薬(のうやく)や食品添加物(てんかぶつ)ができるだけ入っていないものを、美味(おい)しいと思うけれど工場で作られた食べ物はものによっては食品添加物が多く含まれるものもありますから気をつけましょう。また、遺伝子(いでんし)組み換(か)え食品やゲノム編集食品(へんしゅうしょくひん)等も危ないでしょう(現時点では、人間への悪影響は充分な研究が進んでいない)から極力食べないようにした方が良いですね。

いずれも化学物質(かがくぶっしつ)やDNA操作(そうさ)などなので、自然(しぜん)から生まれている人間(あらゆる生き物は皆そうですが)には、消化(しょうか)とか分解処理(ぶんかいしょり)ができにくいからです。

電磁波被ばくの悪影響(あくえいきょう)の大きさは、距離(きょり)の二乗(じじょう)に反比例(はんぴれい)ですから、少しでも身体から離れさせた方が良いのです。

柿本人麻呂(かきのもとのひとまろ:生没年不詳)

柿本人麻呂(かきのもとのひとまろ:生没年不詳)

あしびきの 山鳥の尾の しだり尾の

ながながし夜を ひとりかも寝(ね)む

意味:山鳥の長~く垂れ下がった尾のように、この秋の長~い夜を、私は山鳥のように一人で寝ることになるのだろうか、一寸寂しいなぁ。

近い将来(しょうらい)、ロボットやAIが猛烈(もうれつ)に進化(しんか)し・広がり、今までの職業(しょくぎょう)がAIやロボットに奪(うば)われ、仕事がなくなるだろうから、AIやロボットが苦手(にがて)な部分(ぶぶん)を人間が行えば良いのですが難しい事ではあるけれど、君たちなら、今から勉強すれば、きっとできるようになります。AIやロボットに使われたのでは、面白くないもんね。勉強して、AIやロボットを働かせたり、使う人間になりましょう。その点でプログラミングをちゃんと身につけましょう。

農業をしようとする人は、しっかり勉強し、農薬を使わない米や野菜を作り、食える・楽しい農業にしましょう。昔「百姓の来年」と言う言葉があって、「来年はあ~しよう、こうしよう」と常に夢を持ち、知識を駆使(くし=使いこなすこと)し、知恵を使って、進化・進歩させてきたのです。頭を使わない農業は苦しい農業にしかなりませんよ、夢や希望を持ち、勉強していれば、マイペースだし、楽しい農業にできます、遊び心で仕事すれば楽しい人生になりますよ。

ケーキ屋さんやパン屋さん、花屋さん、パティシエ等を夢に持っている人もいるでしょう、これらは今後(こんご)恐らく、多くの人が目指しているだろうから、ひとと同じことをやっていては絶対に成功しませんから、よそにない、ひとがやっていない、新しい物や事を考えだし、作り、お客さんに喜ばれる商品を常に作り続ければ、他店に負けることはありません。そして、新商品にチャレンジすることは楽しい人生になるのですからね。

(この百人一首は本文との関連はありません)

「人間は死ぬまで勉強」、勉強するのは先生の為(ため)でも、親の為でもなく、自分の為だよね。自分が死ぬまで楽しく生きて行くためには、常に勉強をしましょう。知らないことは、聞いたり・調(しら)べたりして、テストで間違(まちが)った所はきちんと理解(りかい)して修正(しゅうせい)しておきましょう。放(ほお)っておくと、次々と分からないことが増(ふ)えてきます、そうしたら勉強がわからなくなり、勉強が苦痛(くつう)になり、人生が苦しくなるのだからね。

「訊(き)くは一時(いっとき)の恥(はじ)、訊かぬは末代(まつだい=自分の子孫)の恥」だから、尋(たず)ねれば・教えてもらえば・調べれば良いのです、訊くことは恥ずかしい事ではありませんからね。恥ずかしがることは止めましょう。知らないままでいると一生恥ずかしい思いをしなければならなくなるからね。

勉強と言っても、学校の勉強ばかりじゃなく、人生で出会う色々な問題解決(かいけつ)などを、学校時代に習った知識(ちしき)を使って、知恵を出し、学校での勉強は人生勉強の基礎(きそ)の基礎だから、その上に知恵や知識等を築(きず)いていくには、テレビや新聞・書物・パソコンやスマホなどで色々・いっぱい勉強できるので、全知全能(ぜんちぜんのう)で解決して行くのが面白い人生になるのだよ。知識(ちしき)を増やし、能力を高め、知恵(ちえ)を生かし・考え、深めれば人生は楽しくなるのだからね。

一寸難しい話かもしれないけど、「人件費は高い」と言われているけど、経営者側から言えば高いけれど、労働者側から言えば、すごく安いのです。人に使われないで使う側になりましょう。

この、ひとがやっていないことをやると言うことはお店屋さんだけではなく、君の人生にも取り込んでください。人真似(ひとまね)をして成功した人は居ないのですからね。

山部赤人(やまべのあかひと:生没年不詳)

山部赤人(やまべのあかひと:生没年不詳)

田子(たご)の浦に うち出(い)でてみれば 白妙(しろたえ)の

富士の高嶺(たかね)に 雪は降りつつ

意味:田子の浦に出て、富士山を見てみると、真っ白な富士山の上の方には、今もまだ雪は降り続いているようだなぁ。

こんなニューズがありました『オーストラリアの小学校くらいの子供二人とお母さん、日本で山に登ったが雪が降り始め、下山しないので救助隊(きゅうじょたい)が心配していたが、翌朝、自力で下山してきた、聞くと、「雪洞(せつどう)を掘り一夜を過ごした」とケロッとして言っていました。雪山で遭難(そうなん)を防ぐ常識をちゃんと心得ていたのです』。勉強しない日本人は、サンダルで山登りしたり、道に迷い谷へ降りて遭難する人が多い、山で道に迷ったら尾根筋(おねすじ)へ登ることが常識(じょうしき)なのに・・・。尾根筋には道がついているものなのです。山や海へ行くときは「夏でも冬装備(そうび)」と言う言葉があり、重装備(じゅうそうび)になるけど守らなければいけないし、遭難等した時に火がなくてもすぐに食べれて栄養価の高い食べ物(チョコレートや飴玉・カロリーメイトなど)を予備に持参しておくことが必要で、遭難しないで、使わないで持ち帰るのが良いのです。

筆者は山登り、ゴルフ、ヨット、ダイビング、カヌーなどアウトドアーの遊びをたくさんやってきたから、すごく楽しい人生をしているけれど、美術や習字など苦手(にがて)で、小学校の時、頑張らなかったので、後悔(こうかい)しています。音楽はうたごえ喫茶で楽しんでいるし、カラオケだってマイクが回ってくれば、対応(たいおう)できます。上手でなくても良い、マイクが来ればちゃんと対応できる力をつけておきましょう。「僕はできん・いやだ・恥ずかしい」何て言っててはダメ、恥だってかいても良い、当たって砕ければ良いのだよ。筆者の同級生で、若い頃からずっと同じ一曲だけを歌っている友がいるけど、「初めはへたくそじゃなぁ」と思っていたけど、60年も同じ歌を歌っていると上手になっていた。立派なものです。

(この百人一首は本文との関連はありません)

勉強はすごく大事、でも、学校の勉強だけでなく、お家での家事や掃除(そうじ)・料理・裁縫(さいほう=針仕事)など男もしっかり体験(たいけん)し、練習し、勉強しておきましょう、将来(しょうらい)必ず役に立つのだから。学校の勉強でも、好きでない授業があるだろうが、それでも頑張って勉強しておきましょう。将来、きっと「あの時、勉強しておけばよかった」と思うことが必ずあるので、頑張って勉強しておきましょう。特に、男と言うものは、何でもできなければいけないもの。山登りでも、泳ぐことも、ボートを漕ぐことも、海の底へ潜ることも、パソコン使うことは勿論だが、囲碁・将棋だって、百人一首だって取ることも読み手になることも、料理や裁縫も、何にでもチャレンジし、できるようになっておきましょう。山や海や川等の自然の中に行けば命がかかっていることだから、勉強し生き残る方法や技(わざ)を習得(しゅうとく)しておかねばいけませんよ。

結婚して、奥さんに先立たれたりしたとき、何もできないでは長生きはできませんし、人生を楽しめません、若い時から、料理だって、裁縫だって、掃除だって何でもできなければ、人生を謳歌(おうか)できないよ~。

猿丸太夫(さるまるだゆう:生没年不詳)

猿丸太夫(さるまるだゆう:生没年不詳)

奥山(おくやま)に 紅葉踏みわけ 鳴く鹿の

声きく時ぞ 秋は悲しき

意味:この人里(ひとざと)離(はな)れた山奥で、紅葉を踏み分けながら鳴いている鹿の声を聞いていると、秋の悲しさを身にしみて感じるなぁ。

でも、君たちも経験(けいけん)あるだろうけど、「腹(はら)が減(へ)ったなぁ、早く昼休みが来ないかなぁ」と時計を見ると、まだ20分もある。しばらくしてまた見ると、まだ16分もある。時計って進んでくれないなぁ。そう、時計は見ると進んでくれないものなのです。でも、昼休みや遊んでる時間はすぐに終わってしまう、という経験もあるでしょう。

同じように「待つ身は長い」という言葉もあります。友達などと待ち合わせをすると、待っている時間はすご~く長~く感じますよ~。

(この百人一首は本文との関連はありません)

「時計を見るな」と言った人、誰だと思いますか?

それは服部(はっとり)時計店の社長さん、今のSEIKO社の1956年頃の社長さんなのです。時計を作っている会社の社長さんが「時計を見るな」って言うの変だと思いませんか?

そうなんです、時計を見ないで、一生懸命に遊んでいる、勉強をしている、仕事をしていると時間はあっという間に過ぎるのです、遊びでも、勉強でも、仕事でも時計を見ないで一生懸命(いっしょうけんめい)やりましょうという教えなのです。時計を見ると、進んでくれないのだからね。

中納言家持(ちゅうなごんいえもち:718?~785)

中納言家持(ちゅうなごんいえもち:718?~785)

かささぎの 渡せる橋に おく霜の

白きをみれば 夜ぞふけにける

意味:天の川には、かささぎ(別名:カチガラス)が連なって渡したと言う橋があると言うが、宮中の階段が霜で白くなっているのを見ると、もう夜もふけてしまったのだな。

君の人生・一生の内には、色々な良い事も悪い事も降りかかってきますが、その時、君の頭の中の引出から、必要な解決(かいけつ)方法を見つけ出し、良い答えを考え出して生きて行くのです。子供の頃は親の保護(ほご)もあるけど、君が成長(せいちょう)するごとに、親の力はなくても、自分で解決して、生きて行かねばなりません。そのために頭はあるのですよ。

(この百人一首は本文との関連はありません)

頭は帽子(ぼうし)をかぶるためにあるのじゃないし、散髪屋(さんぱつや)さんの仕事のためにあるのじゃない、ましてや格好(かっこう)をつけるためでもない。知識を蓄え、必要な時に呼び出したり、考えたりするためにあるのですよ~。

学校で数学や社会科、国語や英語、パソコンや音楽等色々な勉強をしたし、しているよね。君たちの頭には人生を生き抜くための基礎(きそ)知識が頭の中の引出(ひきだし)にいっぱい詰(つ)まっていますが、まだまだ入ります、コップに水を入れ過ぎたようにあふれることは絶対(ぜったい)にありません。どちらかと言えば、知識を入れる習慣(しゅうかん)をしないでいると返って入りにくくなるので、常に知識を入れるように意識(いしき)し・努力しましよう。

もっと大人になって、結婚して子供が生まれ、自分の家族が出来たならば、家族の為、子供の為、仕事にも遊びにも頭を使い、問題解決をして行くのです。解決できた時の喜びはうれしいものです。そのためにも、勉強も遊びもしっかりして、旅行をし他所(よそ)の街や村や他国を見聞(けんぶん)し、色々な経験や知識を積んで脳に蓄(たくわ)えておきましょう、学校の勉強ではテストで間違えたことや分からないことなど、放っておかないで、訊(き)いたり調べたりして、正しいことを身に着けておきましょう。放っておくと次々と分からなくなろからね、人間は死ぬまで勉強なのだから。

阿倍仲磨(あべのなかまろ:698?~770)

阿倍仲磨(あべのなかまろ:698?~770)

天の原 ふりさけ見れば 春日なる

三笠の山に 出(い)でし月かも

意味:唐(現中華人民共和国)の長安(ちょうあん)に長く住み、天空を仰いで眺めると、今見ているこの月は、昔奈良の春日にある三笠山に出ていた月と同じなのだなぁ(やっぱり兎が餅つきをしている)。

筆者が53歳の時、変な咳が出るので近くの耳鼻咽喉科へ、先生の診断では「もう少し様子を見ましょう」と。待ってたらもっと悪くなるじゃnn

と、翌日も行くと昨日と違う先生、診断後「どんなんですか?」とお尋ねすると、のどの図を書いて説明して下さり「この奥は当院では見えない、大きい病院なら見れます、紹介しましょうか?」と「お願いします」と即決、で翌日大きい病院へ行き、すぐ入院となり、詳しく調べてもらい、喉頭がんが見つかりました。早期発見だったので楽に治りました。これもお医者さんと言えども従うだけでなく、こちらの考えで求めたから扉は開かれたのです。

なお、ビワは、葉も種も薬効(やっこう=薬としての効果)があるのです。ヤギなど草食動物の具合が悪い時に葉を食べさせると元気になるそうです、若葉より古い葉がなお良いのです。古葉の焼酎漬けも良いし、腰痛(ようつう)や体調(たいちょう)が悪い時にビワの葉温灸(おんきゅう)などにも使われます。また、ビワの種(たね)を半切(はんさい=半分に切って)して焼酎に漬けたものは上記の焼酎付けで、癌に良いといわれています。子供の君に酒の話をしましたが爺ちゃんやばあちゃんに、また、君が大人になってから役立つことが有るかもしれないから、あえて記しています。覚えておくように。

(この百人一首は本文との関連はありません)

「求めよさらば開かれん」この言葉はキリスト教の「新約聖書(しんやくせいしょ)」に書かれている言葉ですけど、自分が何かしたい、欲しい等要望(ようぼう)があれば、「言葉や文字や態度ででも出して言うのですよ、黙っていてはだめだよ」と言う意味。

また、70歳の頃、胃がんの恐れがあるので入院する事になった、とあるグループのネットで伝えたら「ビワの種の焼酎(しょうちゅう)漬け」が一度しかお会いしたことのない、三原市のお方がプレゼントしてくれました。ビワは「薬樹(やくじゅ)の王」と言って東洋医学で、たくさんの薬になる草や木がある中で、最高の木なので、癌(がん)などに有効(ゆうこう)と言われているのですが、わざわざ送ってくださったのです。欲しいと求めたわけではないが世の中には親切なお方がいらっしゃるものです。

お陰で、ガンになる一歩手前だったので、ポリープを切除して完治しました。自分の身体のことは自分が一番知っているのだから、わずかな変調を見逃さないで、お医者さんで診てもらいましょう。

また、烏骨鶏は「薬鳥(やくちょう)の王」と言われ、やはり東洋医学では珍重(ちんちょう)されている鳥です。だから、卵も肉も高級品で、高額(こうがく)なのですよ。なお、薬草には主(おも)なものでドクダミやヨモギなどあります。

喜撰法師(きせんほうし:生没年不詳)

喜撰法師(きせんほうし:生没年不詳)

わが庵(いお)は 都のたつみ しかぞすむ

世をうぢ山と 人はいふなり

意味:私のそまつな庵(いおり=住まい)は都の東南の宇治山にあり、このように心静かに暮らしている。なのに、私が街中では住みづらいと思ってここに引きこもったのだと世間の人はうわさしているようだがそうではない、そっとしておいて欲しいものだ。

人間は、身体の中身が良ければ外観(がいかん)も良くなるものです、賢(かしこ)くなると顔が賢そうないい顔になり、美人になるのです。女性だけでなく男も同じです。マヌケ顔にどんなに化粧してもマヌケ顔にしかなりません、ましてや話をすれば、賢いかマヌケかはすぐにばれてしまいます。

女の子は、成長が早いから、小学生でも大人のような体になる人も居ますが実はまだ中身は子供なのですが、男からは大人に見えるので、うまいことを言って、ナンパしてくることがあっても話に乗ってはいけません。うっかりついて行くととんでもないことになりかねないですよ。最悪、殺されることだってありますからね。

(この百人一首は本文との関連はありません)

美人になりたいと思うのは、ほとんどの女性が考えていることでしょう。中学校へ行くようになるともっとそのように思うようです。では、美しくなるためにはどうすれば良いのでしょうか?

実は、すごく簡単なのです。勉強することですよ。決して、化粧をすることではありません。化粧とは、化けて粧(よそおう)事、悪く言えば誤魔化(ごまか)すことですよね。嘘(うそ)・いつわり・ごまかしはいけません、こんなことしていたら人生は失敗します。清く・正しく生きなければいけませんよ~。

美人になりたいなら、一つは勉強すること、もう一つは心を美しくすることです。心が悪かったら、顔が悪そうな顔になります。

小野小町(おののこまち:生没年不詳)

小野小町(おののこまち:生没年不詳)

花の色は うつりにけりな いたずらに

わが見世(みよ)にふる ながめせしまに

意味:美しかった桜の花は、長雨が降り続く間に無残にも色あせてしまったなぁ。月日は早いもので、私の容姿も衰えてしまったわ。

もう一つの考え方としては、「覆水(ふくすい)盆に返らず(=こぼれた水を元のお盆のグラスに戻すことはできません)」の考えを取り入れ、すんだことは仕方ない、元には戻れないのだからと早めにあきらめて、前を向いて進むことも一つの非常に良い方法です。

(この百人一首は本文との関連はありません)

人生は良い事ばかりではありません。どちらかと言えば、悪い事や悲しい事、つらい事、情けない事、苦しい事などが再々襲(おそ)ってきます。その度につぶれていては、命がいくらあっても足りません。そんなマイナスの事に見舞われたときは、決して負けてはいけません、どうすれば勝てるか、克服(こくふく=努力して困難にうち勝つこと)できるかをあらゆる知識や知恵を駆使(くし=自由自在に使いこなすこと)して考えて、勝ち抜(ぬ)きましょう。自分だけでは考えられないなら、兄姉や親、先生、警察、役所、児童相談所、こども110番などに相談することも良いでしょう。近所のおばちゃんも良いでしょう。一か所だけじゃなく、何人もの人に相談(そうだん)しても良いのだから。自分を隠(かく)さず、さらけ出すのはいやだと思うかもしれないけれど、さらけ出した方が良い事の方が多いから、隠して良い結果はありません。

済んでしまった過去(かこ)は変えることはできないけど、これから先の未来は自分でいくらでも変えることが出来るのだから、考えて、頑張(がんば)って良い未来への道を前進しましょう。

蝉丸(せみまる:生没年不詳)

蝉丸(せみまる:生没年不詳)

これやこの 行くも帰るも 別れては

知るも知らぬも 逢坂(あふさか)の関(せき)

意味:ここが例の、都から去って行く人も、都へ帰ってくる人も、知っている人も知らない人も、出会いと別れを繰り返す逢坂の関なのだなぁ。

もう一つは、何でも気になることに興味(きょうみ)を持ち、色々なことを勉強し、浅くても、広く広く知識を持ち、何でも知っている人になる。これは、銭(ぜに=お金)は稼(かせ)ぎにくいかも知れないけれど、クイズなどには強くなり、面白い人生にはなります。頑張れば、イグノーベル賞は貰えるかもしれません。そして、世の中が変わっても、例えば、2020年に突然現れた「新型コロナ」のようなことが起こり収入の道を閉ざされても、多くの知識を活かし、どんなに苦しい時でも何とかやりくりして、金を稼いだり、生き残ることができやすい、いわゆるつぶしが効く人間になれるのです。が、その知恵を働かせるまでの間、

食いつなぐ余裕を持つために預貯金はしっかりしておきましょう。

余談(よだん)を一つ、勉強しないで、遊んでばかりいると死ぬまで苦しく、辛(つら)く、面白くない人生を歩むことになりますから、こんな人生を絶対にやってはいけません。「よく学べよく遊べ」の如く遊びも勉強もしっかりやりましょう。遊びから学ぶことはたくさんあるのですからね。なお、子供の頃は運動する遊びをすることで、血流が良くなり、頭へ血が廻り賢くなりますよ。室内遊びより外で安全に!中学・高校生くらいからは頭を使う遊びをするようにしましょう。

(この百人一首は本文との関連はありません)

人間の生き方には、大きく分けて二通りあり、一つは好きなことに集中して深く・深く勉強し・研究し・今まで誰も研究したことのない所まで研究し、その分野では日本一とか世界一の知者になって、博士になると、ノーベル賞が貰えることだって不可能じゃありません。但し、世の中には「学者バカ」と言う言葉があって、学者は自分に必要な事は猛烈に勉強しているけれど、専門以外のことには関心がなく、一般常識や知識は知らないことが多く居て、こんな言葉が生まれているのです。

君たちは、みんな天才なのだから、勉強すれば幾らでも頭に入ります、あふれてこぼれ出すことはありません、子供の時の知識は死ぬまで頭に残っているのだから、このように賢く生きて行きましょう。楽しい人生になるよ~。

参議篁(さんぎたかむら:802~852)

参議篁(さんぎたかむら:802~852)

わたの原 八十島(やそじま)かけて 漕(こ)ぎ出(い)でぬと

人には告(つ)げよ 海人(あま)の釣舟

意味:釣舟の漁師さん達よ、私が乗っている舟は、大海原のたくさんの島々を目指して漕ぎ出して行ったよと都にいるあの人に伝えておくれ。

夢が無かったら、目的が無くなったら、毎日は楽しくない、遊びにも、勉強にも力が入らない。でっかい夢を持ちましょう!夢に向かって努力しましょう!夢を実現しましょう!

(この百人一首は本文との関連はありません)

いつでも夢を持ちましょう。将来への夢を持ちましょう。明日は何をしようか?夏休みには何をしようか?来年は?大人になったら何になろうか?などと常に夢を持ち、夢に向かって前進しましょう。

夢があれば、勉強が楽しくなり、人生も楽しくなるし、苦しい事も苦にならないし、どちらかと言えば楽しい毎日になります。

人間は成長と共に夢が変わることもありますが、それは成長だから、変わるのは良い事ですし、新しい夢に向かって前進しましょう。

夢を実現させるためにどうすればできるかと考えて一生懸命(いっしょうけんめい)に邁進(まいしん=恐れることなく突き進むこと≒猪突猛進)しましょう。

筆者は父のように船に乗る夢を持っていたが、勉強不足だし目が悪くなり断念、でも30歳の時、ヨットという遊びに出会い、船長にもなり、海の上を自由に走り回る遊びを実現できました。夢をあきらめなかったからだよ。

僧正遍昭(そうじょうへんじょう:816~890)

僧正遍昭(そうじょうへんじょう:816~890)

天津風(あまつかぜ) 雲の通ひ路(かよひじ)ふきとぢよ

をとめの姿 しばしどとめむ

意味:天を吹き渡る風よ、天女が舞う姿をもっと見ていたいのだから、舞が終わって天女が帰る雲間の道を吹き飛ばさないでおくれ。

こんな人も居ます、「失敗した、もう止めた」、「あれも失敗して止めた」、「これも失敗して止めた」、は最悪と知っておきましょう、こんな人生していたら、狭い狭い人生になり暗い人生にしかなりません。失敗を恐れず未知の色々なことに挑戦しましょう。人がやっていないことに挑戦しましょう。

(この百人一首は本文との関連はありません)

失敗は成功の元、失敗しないで成功はしないと思うくらいが良いのです、失敗を恐れてチャレンジしない人が結構多いのですけれど、こんな人生をしてはダメ~!

失敗をしたら、その原因を追究(ついきゅう)し、改善(かいぜん)して再度挑戦!また、失敗したら、また、原因を追究し、改善し挑戦と繰り返すことで、その挑戦していることの細部(さいぶ)まで知ることができ、成功に益々近づき、最後には成功すると言う事。失敗することで飛躍的に成功に近づくのですから、失敗を喜ぶくらいの器量(きりょう)を持っても良いくらいなのです。

「七転(ななころ)び八起(やお)き」も同じような意味ですね。転んでも転んでも、起き上がるのです。人間は、諦(あきら)めたらおしまい、でも、これ以上続けてもどうしてもうまくいかないなら、方向転換するのも方法です。諦(あきら)めるのは最後の最後。でも、あきらめて止めていたのに、ふと良いアイディアを思いつき再度挑戦して成功した人も居ます、頭には残しておくことですね。

陽成院(ようぜいいん:868~949)

陽成院(ようぜいいん:868~949)

筑波嶺(つくばね)の 峰より落つる 男女川(みなのがは)

恋ぞつもりて 淵(ふち)となりぬる

意味:筑波山の峰から落ちる男女川の水かさが増えているように、私の恋心も積もりに積もって淵の様に深~くなってしまいました。

世の中には、ひとと同じことをしておけば安心だと思う人がいるけれど、それは大間違い、ひと同じことをして成功した人は誰一人居ませんし、そんなひとは気づいていないだろうけど皆で一緒に失敗しているのです。自分の人生を成功させるためには、楽しい人生をするためには、人まねやひとと同じことをしてはダメですよ!

筆者はこんな経験(けいけん)をしています。中学生の頃、どこかの村で何かの野菜を植えて大儲けした、ので近隣の村々が、真似(まね)てその野菜を植えたら、今度は多く穫(と)れすぎて、暴落(ぼうらく=価格が安くなりすぎた)し、売れなくて、皆で損をしたと新聞で報道(ほうどう)されたことがあって、その時、筆者はひとまねをしては失敗するのだな、と脳裏(のうり)に刻み込んだのです。

(この百人一首は本文との関連はありません)

十人十色、百人百色。人間って10人寄れば皆んな顔も髪型も服も違い、100人集まっても皆んな違い、色々に違う人がいるから、人生は楽しい・面白いのですよね。想像してご覧、クラスの皆が同じ顔で背丈(せたけ=身長)も体重も一緒で名前も服装も全く同じだったら、お互いにどう呼んだらいいの?どう区別を付けたらいいの?誰がだれで、どの子が誰だかさっぱりわからなくなりますよね。「そんなのいやだ~!」ですよね~。

皆が違うから、後ろから見ても、声だけ聴いても、歩く姿だけでも、立ち姿だけでも、誰だかわかる。だから、人間って面白いし、素晴らしいのです。

肌の色が違ったり、髪が黒かったり、金髪だったり、ちりちりだったり、丸坊主だったり、大人になって禿げてきても気にしないこと、ましてや髪が薄いからと悩むなんて全く必要のない事、自分が禿げて悪いと思うから隠そうとしたり、恥ずかしいと思うのだけど、悪い事と思わないことですし、ひとが禿げてても、悪いことでもないし、恥ずかしがらせるようなことを言ったりする人の方が悪い人、個人々々の特徴なのだから。

もう一つ、お盆(ぼん)や暮れには、日本民族(みんぞく)大移動(だいいどう)で、毎年、乗り物は満席(まんせき)、車は渋滞(じゅうたい)しています。連休の初めは下り線が混み、後半には上り線が新幹線も飛行機も高速道路も、満杯や大渋滞。皆が同じことしているから皆で渋滞に巻き込まれ、苦しみ、失敗しているのです。では、逆に、故郷(ふるさと)へ帰ると言うことを止めて、故郷の親を都会へ来てもらうようにすれば、ガラガラの新幹線や飛行機、高速道路はすいすい、都会のホテルもガラ空きだから安く泊まれるだろうし、サービスも良く、観光地もレストランもガラ空き、両親も都会の姿を見聞することが出来て、新しい知識が身につき、素晴らしい親孝行ができることでしょう。この行動をした親子は成功者になるに違いないですね。

人がしていないこと、ひとがやらない事、人ができないことにチャレンジして、失敗しながらでも、失敗を克服(こくふく)しながら成功へ導(みちび)くことが大事なのです。失敗は、成功への大きな一歩で、人間を大きく成長させてくれるのだから、失敗を恐れてはいけません。

さぁ、自分独自(どくじ)のアイディアを考えだし、見つけ出して、楽しい人生を手に入れるためにチャレンジしましょう。グッドラック!成功を祈る!

河原左大臣 源融(みなもとのとおる:822~895)

河原左大臣 源融(みなもとのとおる:822~895)

陸奥(みちのく)の しのぶもぢずり 誰(たれ)ゆえに

乱(みだ)れそめにし われならなくに

意味:陸奥のしのぶもじずり(信夫地域の乱れ模様に染めた布)の模様のように、私の心が乱れ始めたのは誰のせいですか、私のせいではなくて、あなたのせいなのですよ。

人間って、そんな失敗をしながら、それを修正しながら、知識や知恵がつき賢くなって生きてゆくものなのです。筆者の若い頃は、人様に迷惑をかけたことは何度も何度もありました、自分が成長し、反省し、迷惑を詫(わ)びたくても、その人は居なくなっていたりして、恩返しができなくなっているものです。その時は、恩送りをすれば良いのです。恩返しは恩を受けた人にお返しすることですが、恩送りは、直接はお返しできないので、本人以外の誰でも良いのでお返しするようなことをすることです。このようなことができる人間に成りましょう。

(この百人一首は本文との関連はありません)

人間は目立つ方が良い、否、目立たねばいけません。恥ずかしいと思うと引っこみ思案(じあん)になるから、目立って正々堂々生きてゆく方が楽しい生き方になりますよ。

目立って困る人は、悪いことをした人です。悪い事をすると警察に捕まりたくないから、こそこそと隠れて生きて行かねばなりません。こんな人生が楽しいわけがないですよね。

だから、ひとに迷惑(めいわく)をかけたり、悪事(あくじ)を働かないようにしなければいけません。

でも、子供の頃はそんな先のことは分からないので、そんなつもりはないのに、また無意識(むいしき)のうちにひとに迷惑をかけていることはありますね。後で気がついたら、二度と同じ失敗をしないように心がけましょう。子どもの時の迷惑や小さな悪事はよほどのことでない限り許されることです。

・・・<15>訊(き)くは一時の恥(はじ)、訊かぬは末代の恥・・・

光孝天皇(こうこうてんのう:830~887)

光孝天皇(こうこうてんのう:830~887)

君がため 春の野に出(い)でて 若菜(わかな)つむ

わが衣手(ころもで)に 雪は降りつつ

意味:いとしいあなたのために春の野に出て行き、春の七草を摘んでいるのですが、私の着物の袖に、雪が次々と降りかかってくるのですよ。

授業中の大勢(おおぜい)の前で挙手(きょしゅ=手をあげること)して、質問しましよう、なぁに、君だけじゃなく多くの人も解らなくて手を上げようか・上げまいかと迷っているのだから、君が質問したことで大勢(おおぜい)の人が喜んでくれますよ。皆は質問した君を「勇気のある立派な人だ」と感心し・喜んでくれるに違(ちが)いありません。

(この百人一首は本文との関連はありません)

「訊く(きく=尋ねる)は一時(いっとき)の恥(はじ)、訊かぬは末代(まつだい)の恥」と言う言葉が昔からあるのですが、見栄(みえ)を張ったり、恥ずかしがったりして、分からないことを放置したままでいるとずっと知らないままになり、子々孫々(ししそんそん)に至(いた)るまで知らないで恥ずかしいことになるよと言う戒(いまし)めの言葉ですけれど、そんな人生をしてはいけないよ、と言う事。

分からないこと、知らなかったことは早い内に教えてもらったり、自分で調べたり、親や先生に尋ねたりして正しい事を知りましょう。

尋(たず)ねることは恥(はじ)じゃない、逆に、知らないのに知ったかぶりをして知らないまま過(す)ごすことの方が恥なのです。

特に、小・中学校の勉強は、基礎の基礎だから、一つ分からないことをそのままにしておくと、次々と分からないことが出来てくるので、分からないことを放置(ほうち)しないようにしましょう。

テストで間違ったところなど放置(ほうち)しないで、教科書で調べても友達でも先生でもネットでもで、分かるまで・納得(なっとく)いくまで教えてもらおう・調べよう。この積み重ねで中学や高校でも大人になっても、ものを知る喜びを身に着けることが出来るのだからね。

中学校では、授業はどんどん進み、待ってくれないから、どんどんきつくなるので、一生懸命に勉強しましょう、つまずいたら即起き上がり、解決して、分からないことが無いようにしたいですね。このようにしっかり勉強できたら、良い高校へも良い大学へも進学できるでしょう。そうしたら楽しい人生が待っているのだから・・・。特に、大学は楽しい所だぞ~!国立大学をめざして頑張りましょう!

・・・<16>鶏頭(けいとう)となるも龍尾(りゅうび)となるなかれ・・・

中納言行平(ちゅうなごんゆきひら:818~893)

中納言行平(ちゅうなごんゆきひら:818~893)

たち別れ いなばの山の 峰(みね)に生(お)ふる

まつとし聞かば 今帰り来(こ)む

意味:国主になったので、あなたと別れて因幡(鳥取県)へ赴任(ふにん=仕事で暫<しばら>く他の土地で住むこと)して行くけれども、稲葉山に生えている松ではないけれど、あなたが待って(松と掛けている)いるとおっしゃるならば、すぐにでも帰りますよ。

(この百人一首は本文との関連はありません)

「鶏頭(けいとう)となるも、龍尾(りゅうび)となるなかれ」と言う言葉、中国の故事(こじ=ことわざ・言い伝え)なのだけど、小学生でも意味は分かるよね。小さな鶏でも良いから頭(トップ)になりましょう、龍(りゅう)の様に大きなもののしっぽより、頭の方が良いのですよ、と言う意味。

例えば、中小企業でも、個人企業でも良いから社長になりましょうよと言うことで、大企業の下の方で言われたことを「ハイ」「ハイ」と従(したが)っているだけの人生ではダメだよ、と言う意味です。

弱い鶏のような小さいものでも良いから、トップになる努力をしましょう。その努力が自分の人生を良い方向へ進めてくれるし、視野も広がり、良い友達もできるのです。

同意(どうい)の言葉で、「鶏頭牛後(ぎゅうご)」「鶏口(けいこう)牛後(ぎゅうご)」等もあります。

・・・2019年2月記述

在原業平朝臣(ありわらのなりひらあそん:825~880)

在原業平朝臣(ありわらのなりひらあそん:825~880)

ちはやぶる 神代(かみよ)も聞かず 竜田川(たったがわ)

からくれないに 水くくるとは

意味:遠い昔の神々の時代にも聞いたことがないような不思議なことが起こったと言える程、竜田川が紅葉の落ち葉で真っ赤に染めているこの姿よ。

(この百人一首は本文との関連はありません)

「釜石小学校校歌」って知ってますか?

作詞 井上ひさしさん 作曲 宇野誠一郎さん ですが、「ひょっこりひょうたん島」がこのお二人のコンビの歌なんですよ。

普通、校歌と言えば、近くの海や川・山など自然が歌われているのですが、釜石小学校校歌は全くそれがなくて、「生きろ!生きるんだ!考えるんだ!知恵を出せ!意見を言うんだ!友達と助け合って生きるんだ」と歌っているのが大きな特徴です。

また、学校では「てんでんこ」と言う言葉も教えられていて、いざの時は、「一人一人、てんでんばらばらで逃げろ、人を待っていてはいけないぞ」と教えていました。また、中学生になると「小さい子やお年寄り、地域の人を助けるのだよ」とも教えていました。

では、その校歌とは?

① いきいき生きる いきいき生きる

② はっきり話す はっきり話す

③ しっかりつかむ しっかりつかむ

東日本大震災の時、釜石小学校の児童は「てんでんこ」と言う言葉も教えられていたし、地震が起きて、津波が来ることも知り得ていたので、各自がてんでんこ(ばらばらに)山へ逃げて行き、山で点呼を取り皆の無事を確認したのです。それで学校へ来ていた児童は全員が助かりました。が、病欠(びょうけつ=病気でお休みしていた)の子一人だけが家で津波に巻き込まれ犠牲になりました。

一方、石巻(いしのまき)市の大川小学校は、校庭でまだ出て来ぬ児童を全員で待ち、結果逃げ遅れて多数の子(7割の84人)が犠牲になったのです。

このように、日本は地震(じしん)や火山の噴火や津波(つなみ)、温暖化により集中豪雨(しゅうちゅうごうう)や土砂崩(どしゃくず)れ、河川の氾濫(はんらん)等自然災害が多いし、増えているので自分がいる場所で常に生き残るための事を考えることを心掛けましょう。例えば、旅行などで旅館やホテルへ泊まった時も、非常口など2方向以上の逃げる方向を確認しておきましょう。

【釜石小学校校歌】

作詞 井上ひさし

作曲 宇野誠一郎

ひとりで立って まっすぐ生きる

困ったときは 目をあげて

星を目当てに まっすぐ生きる

息あるうちは いきいき生きる

びくびくせずに はっきり話す

困ったときは あわてずに

人間について よく考える

考えたなら はっきり話す

まことの知恵を しっかりつかむ

困ったときは 手を出して

友だちの手を しっかりつかむ

手と手をつないで しっかり生きる

この歌で育ち卒業した中学生や20歳過ぎまでの大人は自分が逃げる時に、「津波が来るぞ、山へ逃げろ!」と声かけながら高齢者などに促(うなが)しながら逃げた、ので釜石市は犠牲者が非常に少なく、「釜石の奇跡(きせき)」と言う言葉も生まれました。

大川小学校(児童の7割が死亡・不明に)

釜石小学校(病欠の子一人だけが犠牲に)

自分の安全を確保していないと、チコちゃんに「ぼ~と生きてんじゃね~!」って叱られるよ。

・・・<18>自分の身は自分で守る・・・

意味:住ノ江の岸には昼夜(ちゅうや)を問わず休むことなく波が打ち寄せてくるのに、昼は人目があるので無理(むり)だろうけど、せめて夜ごと見る夢にでも、あなたが私の所へおいでにならないのは、人目を避(さ)けているからなのでしょうか?

AED(自動体外式徐細動器)は心臓の停止者を蘇生(そせい)させる道具ですが、簡単に使えるので恐れないで使いましょう、1秒を争います、装着すればAEDが日本語で色々と教えてくれます。

意味:難波の干潟(ひがた)に生えている芦の短い節(ふし)のような、ほんの短い時間でもお逢いできないままで、一生を終えてしまえとあなたはおっしゃるのですか?

セルフコントロールって分かるかなぁ。「自分自身で自分の感情(かんじょう)や行動を推(お)し進めたり、制御(せいぎょ=ブレーキをかける)すること」なのです。分かったかな?

1975年頃、アメリカで肥満(ひまん=太っていること)者や喫煙者(きつえんしゃ=たばこをすう人)は、セルフコントロールができない人間だから、社会的に信用できない、と言うような意味の事が発表され、それを聞いて、筆者はその日にたばこを止めました。2日間は、平気だったけれど、3日目から苦しくなり、「吸いたい、吸ってはいけない、吸いたい、吸ってはいけない」と心の葛藤(かっとう=たたかい)が始まり、それは苦しい・苦しい・苦しい心との戦いでした。2か月後(ご)頃(ころ)は「今、吸ったら今までの苦しみが・苦労が・努力が無駄になる」と自分に言い聞かせ、自分に勝つ努力を必死でしました、そんな苦しい3か月が過ぎたころ、たばこ吸いたいと言う気分がやっとなくなり、苦しみから解放(かいほう)されました。

この頃には、食事がおいしくなり、味のわずかな違いも区別できるし、水の味の違いも分かるようになり、人生が明るくなってきました。今は、多くの大人がタバコ吸わなくなっているので、君たちが大人になったころには、喫煙者はほとんどいないだろうけど、君たちは絶対にたばこを吸わないように、面白半分でも吸わないようにしましょう。最初の一本が間違いへの入口なのですから。一本ぐらいとか、一度だけ、とかも絶対にダメ。興味を持たないことです。タバコは「百害あって一利なし(=害は百ほどあるけど、利になる事は一つもないのだよ)」と言われています。身体に悪いものだとしっかり頭に刻み込んでおきましょう。

食べ物もセルフコントロールが必要で、20歳まではあまり問題ではないし、子供時代は成長期だからしっかり食べて栄養を取り、しっかり運動をするのが良いのですが、時々小学生でも超(ちょう)肥満児がいるけれど、あれは運動不足でしょうから、早めに普通体型に戻すべきでしょう。口が食べたいと要求するけれど、それに打ち勝つ心を持ち、誘惑(ゆうわく)に負けないようにセルフコントロールしましょう。

また、遊びも人間にとって大きな誘惑(ゆうわく)ですね、遊びには色々あるけど、同じ遊ぶなら、頭や身体を使う遊びをするようにしましょう。大人になっての遊びには、脳を使わないで金を使わせる遊びが色々あるけど、そんな遊びはしてはいけません。これはお金がいくらあっても足りないので絶対にしないように。また、遊びは面白いからついつい遊びすぎてしまいがち、自分で自分の心をコントロールして、途中で止めることに努力しましょう。

意味:思い通りに行かなくなってしまったのですから、今となってはもう同じこと。難波にある航行(こうこう=船の通れる道)の目印、みをつくし(澪標)ではないけれども身をつくして(無理をして)でもあなたにお逢いしたいのよ。

意味:あなたがすぐに来るとおっしゃったばっかりに、月のない暗い秋の夜長をじっと待っていたら、有明の月が出てしまいましたよ。

朝、学校へ行くときになって、宿題ができていなかったり、鉛筆や消しゴムや定規など前の晩にきちんと準備していなかったら、大慌(あわ)てになるよね、これも転ばぬ先の杖がちゃんとできていなかったことになるのだよ。

お年寄りが杖をついて歩く姿見ることが有るでしょうが、杖は前につかないで、後ろに付くのが良いのです。前につくと腰が曲がった姿勢になりやすいのです。これは君が高齢者になって、杖をつかなければならなくなった時のための「転ばぬ先の杖」の話です。 意味:山から風が吹き下ろしてくるとすぐに 秋の草木がしおれるので そうだなぁ、こんな山風を嵐と言うのだなぁ。

イギリスのヨットマンの話ですけど、この教訓を生かさなかった失敗例を、分かり易くするために、日本に置き換えてお話ししましょう。

意味:秋の月を見ると、いろいろと物事が悲しく感じられるものだ。私一人のためにやってきた秋ではないのに。

塞翁とは、中国の北方の国境の近くの塞(さい=とりで)に住んでいた占い上手な翁(おきな=おじいさん)が住んでいて、飼(か)っていた馬が、隣国(りんごく)へ 逃げて行き、追うことができなく、近所の人が慰(なぐさ)めてくれたが、翁は、「これは良い事になるだろう」と言った。一年後、逃げた馬が駿馬(しゅんめ=足が速く優れた馬)を連れて帰ってきた。近所の人は、喜んでくれたが、翁は、「これは災(わざわ)いになるだろう」と。翁の子供は馬が好きで駿馬に乗っていて、落馬(らくば)して脚を骨折(こっせつ)したので、近所の人が慰めに来てくれたが「これは幸いになるだろう」と。一年後隣国との戦乱(せんらん=戦争)が起こり、多くの若者は出兵(しゅっぺい)し戦死したが、翁の子は骨折していたので兵役(へいえき)を免(まぬが)れて、命が助かった、と言うお話。

人生には、このようなことは現実に体験(たいけん)することが時々にはありますよ。だから、悪いことが有っても嘆き悲しまないし、良い事が有ってもおごり高ぶらないように注意しましょう。この言葉も、筆者の座右(ざゆう)の銘(めい)の一つです。 意味:今回の旅は急いで出発し、神にささげる御幣(ごへい)を準備もできないままの旅です。でも、とりあえず、手向山の紅葉を錦に見立てて、御幣の代わりにするので、神の御心のままにお受け取りください。

・・・<25>若い時の苦労は・・・

意味:逢坂山のさねかずらが逢って一緒に寝ると言う意味を持っているのであるならば、さねかずらの蔓(つる)を手繰(たぐり)よせれば来るように、誰にも知られずにあなたを手繰り寄せる方法が欲しいものだなぁ。

「臥薪嘗胆(がしんしょうたん=将来の成功を期待して、今の苦労に耐えること)」と言う言葉もあります。さぁ、若い君は、苦を恐れないで、しっかり苦に耐えられる精神力や体力、知識や知恵もつけて、未知の世界に挑戦しましょう。必ず、楽しい人生がやって来るのだから・・・。頑張ってごらん、人生はすごく楽しいのだからね~! 意味:小倉山の紅葉よ。お前に心があるならば、今度の天皇がおいでになる時まで散らずに待っていて欲しいのだけどなぁ。

ライオン等がシマウマやヌーを襲(おそ)って、まだ生きてるのを、むしゃむしゃ食べているのをテレビで見て、残酷(ざんこく)だと思うけれど、そう思うなら、人間だって同じなんですね、人間はお店で買っているけれど、自分では殺すことが出来ないから、他の人が変わりに命を断ってくれているだけなんです。米や野菜も果物も生えていた時は生きていて、命が有ったのですよね。

色々な文化が中国から、朝鮮(ちょうせん)半島を経由(けいゆ=通って)して、日本には入ってきているけれど、この「戴きます」と言う言葉は中国にも、韓国(かんこく)にも無くて、日本独特の言葉なのです。ひょっとして、アイヌ民族の言葉なのだろうか?

アメリカなどのキリスト教の国では、神が食べ物をあたえてくれたと、神に感謝して、お礼を言って食べています。

意味:みかの原を分かつように湧き水が流れている「泉川」の「いつみ」と言う言葉ではないが、いつ逢ったかということが、こんなにも恋しく思うものなのだろうか。

歯の間に隙間(すきま)が出来ている場合は、歯磨きする前に歯間(しかん)ブラシで隙間のごみを取っておきましょう。

目は、子供の時でも近視(きんし)になるから、もっと早くから注意が必要ですよね。君達は学校でも十分に教わっているだろうから、割愛(かつあい)するけれど、筆者が近視を治した経験をお話ししましょう。

2020年に「20・20・20」運動が発表されました。それは、この頃スマホなどを見る時間が多くなり、眼軸(がんじく)が伸びる病気「眼軸近視(がんじくきんし)」の子が激増(げきぞう)し、「20分スマホを見たら、20フィート(約6m)離れた所を20秒間見て、目を休ませ眼軸を正常に戻しましょう」と言う運動です。目を大事にしましょうね。

また、スポーツや遊んでいたりして目にボールなどが当たる場合がありますが、そうならないように十分に注意しましょう。ものが目に当たったことが原因で網膜剥離(もうまくはくり:失明する場合あり)になることがあります。ボールが当たったりしたら、できるだけ救急車で、眼科医へ行き検査(けんさ)した方が良ろしいよ。自分で行くならば、余り上下動しないように、ソロっと歩いたり、車に乗っていても上を向いていた方が良いようです、病院へ着いたら、車椅子かベッドで移動しましょう。網膜剥離は徐々に進む場合もあるけど、筆者はある時一気に剥離(はくり)したようで、気がついたら9割が失明していました。早期発見ならば手術で回復も可能だから、静かに早くだよ。なお、時々は片目をつむり、片目だけで、回りを見て黒く見えない部分がないことを確認した方が良いですよ、網膜剥離も緑内障も見つけることができましょう。

上記は若い時でもなる目の障害(しょうがい)だから、子供の時でも気を付けなければなりませんが、歳をとってからかかりやすいものに、白内障(はくないしょう)や緑内障(りょくないしょう)があります。今頃は、TVでも放送しているけれど、紫外線(しがいせん)への注意喚起(ちゅういかんき=注意しなさいよと言う事)していますが、紫外線(しがいせん)が目に入ると白内障に進行するので、目の保護のために紫外線(UV)カットのサングラスをするのが良いのです。但し、濃(こ)い色は良くない(瞳孔が大きく開いているので隙間からの光が目に入る)ので薄い色のものが良いのです。また、皮膚に当たると日焼けが強いし、シミの原因とも言われています。が、太陽光はビタミンDを作ってくれるので、時には日光に当たらなければいけません。学校で習っているでしょうが、ビタミンDが不足すると、くる病・骨粗(こつそ)しょう症等になり脚が立たなくなるのです。これは人間だけじゃなく、動物もだから、室内で飼っている動物には、時々日光に当てなければいけません。

オゾン層破壊で紫外線(しがいせん)が多く入ってきているのだけれど、ニューズではオゾンホールは南極の上空が大きいと報告されているけれど、南極だけでなく日本の上空でもオゾンホールはできているので、オーストラリアのように、幼稚園児に後ろ襟(えり)部を覆う帽子やサングラスをする習慣にした方が本当は良いのだけれど、特に園児のサングラス姿は、過去目にした姿(すがた)ではないので、抵抗はあるでしょうけれど、見る方も慣れれば当たり前にはなるので、恰好(かっこう)よりは実質(じっしつ)を取りたいものですね。

意味:山里は、冬になると一層淋(さみ)しくなるものだよなぁ。人も来なくなるし、草も枯(かれ)れはててしまうのだから。

1000年ほど昔の清少納言(<62>を)は、日本最初の随筆(ずいひつ)の書、「枕草子(まくらのそうし)」に、「人によりて日によらず」と残しています。意味は、分かり易く言えば、現在でも、大安の日に結婚式(けっこんしき)をしているのに離婚(りこん)をする人は多くいるし、折角良い日を選んだのにうまく行くとは限らないもので、大安だ・仏滅だ等と日の問題ではなく結婚した人達の問題なのだよ、と言う意味です。

人間は、科学を信じ、自分の力・知識・知能などを高めて実力で生き抜いて行かねばいけません。神仏やご先祖様もこの世の人の力には絶対になってくれませんからね。

神社仏閣(じんじゃぶっかく)には悪いけれど、神仏をたよっても絶対に何も手助けはしてくれないのだと肝に銘じておき、自分の実力を高めることに努力・精進(しょうじん)しましょう。

意味:初霜がおりて一面が真っ白で、どれが白菊の花なのかわからないので、当てずっぽうで折るだけは折ってみるとしようかなぁ。

小中学校では、児童・生徒が色々な人が居て、勉強もすごくできる子と、そうでもない子も一緒だけど、上の学校へ行くと段々同じレベルの人が集まるようになるので、話が合い、卒業したら、皆が賢い人達になっているので、社長等の上級職になり、金持ちにもなっているから、卒業後も同窓会(どうそうかい)など集まることもできるし、いつまでも友達として仲間意識があり、人生の大きな喜び・楽しみになりますよ。

すごく勉強をする人で、辞書を全部覚える人がいることに実は驚いたのですが、事実このような人が結構いるのです。筆者は余り勉強しなかったから辞書は分らないことを調べる書物と思っていたけど、英語でも国語でも、辞書全部を記憶していれば、調べる必要が無いのだから楽で・便利ですよね~。

意味:有明の空に浮く月がつれなく見えたなぁ。薄情(はくじょう=人情が薄い=人間味が薄い)に思えたあの日の別れの時以来、私にとっては、夜明け前ほど憂鬱(ゆううつ)なものはないと感じるようになってしまったよ。

30歳の頃、仕事が超(ちょう)忙しく昼ごはんにはインスタント食品を掻(か)き込んでいて、栄養不足と過労(かろう)が重なり、肋膜(ろくまく)炎になって3か月入院しましたが、「こんな病気に負けるもんか!」の気持ちで病気と闘(たたか)い、病院の待合室にあった本を読んで、ヨットの事を知り、退院(たいいん)後ヨットに乗り始め、ヨット生活の超楽しい人生を得ることが出来たのです。病気になったおかげです。正に人間万事塞翁が馬(<23>を)ですね。

なお、親より先に死ぬことは絶対にあってはならないこと、これは最大の親不孝ですからね。

意味:夜がほのぼのと明ける頃、有明の月かと思うほど、吉野の里に雪が積もってほのぼのと明るくなっている。

「訊くは一時の恥、訊かぬは末代の恥」(<77>を)と言う言葉が昔からあるように、質問する時、恥ずかしいと思う気持ちを捨てて質問することで、分からなかったことを知ることができて、それは一生、子や孫にも伝えておけれるから、家族や子孫みんなが君以降誰もが恥をかかない事になるのです。だが逆に、質問しなかったら、そのことが分からないままなので、自分も家族も子孫も解らないまま過ごすことになり、子々孫々恥をかくことになるのですよ、と言う意味、分からないことは質問したり、調べたりして、ちゃんと知り得ておきましょう。

意味:山の中を流れる小川に風が吹き、水の流れをせき止めたしがらみのように、紅葉の葉が流れられないでかたまりになっているよ。

情報は、自分から見つけに、探(さが)しに行けば、現在はいくらでも手に入れることはできますが、それをしなかったら、いつまでたっても手に入れることはできません。分からないことを質問しないのと同じように、自分から進んで、行動しないと何も手に入れることはできないと知っておきましょう。

意味:日の光がのどかに降りそそぐ春の日なのに、どうしてゆったりとした気持ちもなく、桜の花は早々と散ってしまうのだろうか。もっとゆったりと春を楽しみたいと言うのに。

兎に角、答えが分かる問題から・やさしい問題からどんどん答えを書いて行き、最後に一番難しい問題に残り時間を全部使って、その問題に取り組みましょう。でも、名前は最初に書いておくんですよ。 意味:高齢者となった私は、いったい誰を知己(ちき=自分のことをよく理解してくれる人:親友)にしようかなぁ、昔の友は皆亡くなってしまって、高砂の松がいくら長寿だからといっても、昔からの友人ではないのだよなぁ。

面白いと思う事、負けたら悔しいと思う負けず嫌(ぎら)いであること、将来に大きな夢を持つこと、研究(けんきゅう)熱心(ねっしん)なこと、記憶力(きおくりょく)が良い事、わずかな時間でもどんなところでも勉強できること、何にでも努力をする子供がすごい人になります。今からでも決して遅くないから、君の努力次第ですからね。日本で一番とか、世界で一番とか、オリンピックで金メダル取るなど、大きな夢を持ちましょう。夢を持つことが楽しく・良い人生になるのだよ~。 意味:あなたのおっしゃることは、本心なのでしょうかねぇ。私には分からないです。昔なじみの里では、昔と同じように梅の花は香り・匂ってくるものですからね。

② 亀「何と おっしゃる 兎さん

「兎は、昼寝をしたからです!」「では、なぜ、兎は昼寝したのでしょうか?」と、言われると、一寸言葉に詰(つ)まりますか?「眠くなったから」「亀の脚はのろいから安心していたから」「亀が勝てるはず無いと舐(な)めてかかっていたから」「もう勝負(しょうぶ)がついたから」等など考えられます。他にどなたか御意見はありませんか?

学校でも、あの子に負けまいと言うことよりも、自分は、宇宙飛行士になりたいとか、バイオリニストになるんだとか、先生になりたいとか、パン屋さんになりたいと言うように、自分の目標を持ってその目標を目指すことが大事(だいじ)なんですよね。学校の同級生等が対象では、いけないのです。ひとはひと、自分は自分とわきまえましょう。

「夢は大きく、遠くへ、そしてこつこつと、足ののろい亀でも目標へたどり着くのですから!」と、肝(きも)に銘(めい)じて置きましょう。

でも、本当は兎が勝ったのだと言うこと知ってますか?歌の②番をもう一度歌ってみましょう。亀さんは「お山の麓まで」と言っているので、兎さんは「お山のふもと」に着き、勝負に勝ったからそこで寝たのです。亀は、寝てる兎を尻目(しりめ)に山のてっぺんまで登って、勝ったと言っているけど、あのお山のふもとをゴールだと亀が言っており、なのに亀が山のてっぺんへ登ったのは蛇足(だそく=蛇の絵を書く競技で早く書き過ぎて、時間が余り、足を書いたから蛇でなくなり競技にまけたと言う中国の話があり、不用な余分なことをしては失敗するよと言う教え)で、亀は無駄なことをしただけで、競争には負けていたのです、分かるかな?よ~く考えてごらん!

意味:夏の夜は短いので、まだ宵だ、まだ宵だと思っている間に明けてしまったが、雲のどこに月はとどまっているのだろうか。

昔、「赤信号、皆で渡(わた)れば怖(こわ)くない」って馬鹿な言葉を流行(はやら)したことがあったけれど、みんなで車にはねられるだけ、こんなバカな言葉を信じてはダメですよ。最近では、ネットでデマ情報が流れることもあるから、真実とデマとの区別をちゃんとしましょう。ひとの言う事・お上の言うことも、何でも信じてはいけませんよ。デマや嘘の話を見破る能力・知識を持ちましょう。

横断歩道を渡るときの手のあげ方、幼稚園くらいの頃に教えられたでしょうが、手をあげるけれど、あげた手のひらを運転手さんに向けて、「止まってね」とか「止まってくれてありがとう」と言った気持ちを込めて、挨拶するように手をあげるのが正しいやり方で、質問するときにあげるようなまっすぐ上にあげる手のあげ方では本当は正しいあげ方ではないのです。

意味:秋の野では、草木に降りた白露に風が吹き付ける様子は、紐(ひも)で貫(つらぬ)き留(とど)められていない真珠が飛び散っている様に美しいなぁ。

では、ひとと違うことをすればどうなるか?田舎へ帰省しないで、逆に、親を都会へ招待(しょうたい)すると、新幹線も飛行機も道路も全てがらがら、スイスイと楽に移動(いどう)ができます。都会では、街に人が少ないからレストランも観光地もホテルもガラガラ、サービスも良い、親は知らない都会を楽で・安く・楽しく過ごすことができて大喜び、これが成功者のやり方です。そして田舎へ帰るときも、皆と逆方向だからガラガラで楽に帰れるのです。他人と逆の行動をすることで楽ができると言うお話。

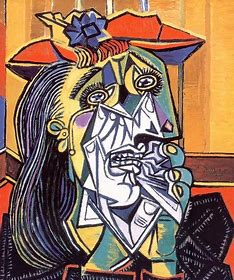

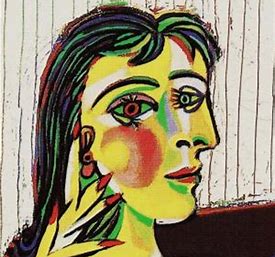

これ、全部ピカソの絵だって知ってますね。筆者はピカソの絵が上手だ・素晴らしいと思えない、色使いが良いのだと言う人も居るけど筆者には理解できない、立体的に描いているのだとのことだが分からない。まぁ、センスの問題で筆者にそのセンスがないだけなのだけど・・・。でも、ピカソの絵はすごく有名だよね。超高額で売買されています。ピカソ以前に多くの画家がこの世で活躍しているけれど、このような絵を誰も書いていなかった。そうなんです、今まで誰もしたことのない事にチャレンジして、新しいものを見つけ出したと言う事がピカソの素晴(すば)らしい所だと筆者は考えています。日本の前衛芸術家(ぜんえいげいじゅつか)岡本太郎さんも特異(とくい)な絵を描かれている超有名画家ですね。

意味:あなたに忘れ去られる私については何とも思わないでしょうが、永遠(えいえん)の愛を神前(しんぜん)で誓(ちか)ったあなたの命が、誓いを破った罰として失われることが惜(お)しいだけなのですよ。

我々人間は、頭が良いので特に君たちは賢いので、一度身に着くと忘れることなくすぐに思い出して行動に起こすことが出来るのです。でも、人間だから、もっと良いやり方はないか?もっと早くできるやり方はないか?もっと楽にできる方法はないか?仕事ならもっとお金になるやり方はないか等と考え、進歩・進化させるようにしなければならないし、努力しなければいけません。いつまでも同じことしかできないではサルと一緒ですよ。

意味:浅茅が生えている小野の篠原の「しの」のように我慢してきたけれど、なぜあの人のことが、我慢できないほど恋しく思うのだろうか。

また、外の世界を知るようにしましょう。市外や県外、日本だけでなく、外国や海の中や山のてっぺんまで、川や谷間も、空をも飛んで見よう。普通の一輪車に乗りなれたら、背の高い一輪車にも挑戦しよう、視界がどど~んと広がり、爽快な気分が味わえるよ。竹馬だって普通の高さに乗りなれたら、背の高い竹馬を自作して乗って見よう、それは楽しい世界が広がるのだから・・・。

意味:ひとには気づかれないように気を付けてきたつもりだけど、私の恋心は顔色に出てしまっているようで、「恋の物思いをしているんですか」と他人が問うほどまで、ばれてしまっていたなぁ。

読書百遍(どくしょひゃっぺん)意(い)自(おの)ずから通ず。これも昔から言い伝えられている言葉ですが、「どんなに難しい本でも、100回読めば意味や内容が分かってくるものだよ」と言う意味ですね。外国語でも分かるようになるとも言われています。

現状に満足してはダメ、もっと良い方法、もっと違う考え方はないか、もっと違う方向から攻めてみる等、常に新しい事にチャレンジし、新しい道を切り開きましょう。 意味:恋をしていると言う私のうわさが早くも立ってしまったよ。ひとに知られないようにと気を付けていたのに、何と言う事か。

神様や仏さまに何をお願いしても、全くかなえてはくれないのだ、と知っておきましょう。ご先祖様も同じだよ。お百度参りしても朝から晩まで仏壇(ぶつだん)の前でお願いしても、有名な神社仏閣(じんじゃぶっかく)へ行って、お賽銭(さいせん)をどっさりしても、絵馬(えま)を書いて奉納(ほうのう)しても絶対にお願いをかなえてはくれません。てなこと言ったら、実も蓋(ふた)もないし、神仏やご先祖様に叱(しか)られそうですが(叱られることも絶対にない)、残念だがこれは事実です。

交通事故を起こした車には、たくさんのお守りがぶら下がっている事が多いと交通課の警察官は知っています。そう、お守りが守ってくれるからと間違った考えで、ぶっ飛ばしたりしたら事故になります。お守りは君を守ってくれないのだし、運転の実力が不足しているから、運転の仕方が悪いから、事故を起こすのです。お守りは絶対に事故を防いではくれません。自分の運転間違いや注意力不足が事故を起こすのですからね。

この世に存在しない神も仏もご先祖様も、あの世から言葉をかけることも、テストを手伝ってくれることも、病気を治してくれることも、交通事故を防(ふせ)いでくれることも絶対にありませんし、できるわけがないのです。<28>で記しているけど、人生は自分の実力だけが頼りですからね。神仏よりも科学を信じましょう。

神仏を頼らず、自分の実力をつけなければ何事もうまくは進みませんからね。楽しく頑張りましょう。頑張る事が楽しいんだから・・・。

・・・2019年6月記述

意味:お互いに涙で濡(ぬ)れた袖をしぼりながら、末の松山を波が越さないように、二人の愛が永遠であることを、約束したのに、なぜあなたは心変わりしたのですか。

勉強はしっかりしなければならないけど、遊びもしっかりしましょう。遊びができない人間ではダメだよ。

それから、身体を使う遊びも必要ですよ、色々なスポーツや一輪車や竹馬やけん玉も誰よりも上手にできるほどになれば、ひょっとしてその道のプロになれるかも知れません。単なる遊びと思われていたゲームだってスポーツになる時代、極(きわ)めれば、仕事にできることだってある時代です。

昔から日本にある囲碁・将棋や百人一首等、特に囲碁・将棋は研鑽(けんさん=深くきわめること=誰にも負けない位知識を高め研究すること)を重ねると職業とすることもできます。

意味:あなたと会ってからの恋しさと、会う前の恋心の思いに比べると、他愛ないものだったよなぁ。

「風邪は万病(まんびょう)の元」と言われています、風邪をひかないようにしましょう。筆者の体験から言えば、自分を過保護にすると風邪を引いたように思うし、横着(おうちゃく)をすると風邪ひいたように感じています。自分を過保護にしないで、横着(おうちゃく)をしないようにしましょう。

でも、人間って自分を鍛(きた)えることは常に必要で、自分を過保護(かほご)にしたり・甘やかすと体力は落ちて行くので、鍛える努力はしましょう。

それでも風邪をひきそうになることはありましたが、大人になってからのそんな時は、風呂は入ってはいけないと世間(せけん)では言われていますが、筆者は風呂に長~く入り、身体の芯(しん)までぬくもり、あがっても汗が沢山出るので、すぐ寝るのじゃなく、お酒を普段より少し余分に飲み、栄養充分な食べ物を食べ、身体が平常と同じ位までさがってから布団に入りぐっすり寝る、とこんなことをしています。ただし、酒は飲み過ぎると睡眠時間(すいみんじかん)が多く必要になり返って体には悪いので注意しなければいけません。

意味:あなたに会うことがなかったならば、あなたに相手にされないことも、自分自身のふがいなさも嘆かわしく思うこともなかったのに、お会いしたばっかりに返ってつらい思いを知ることになりましたよ。

大きな夢・希望を持って、実現のために、今何をするのが良いかを考え、チャレンジしましょう。

さて、君の夢は何ですか?

筆者は、父親が船に乗っていたので、筆者も機関長になって、世界中を船でまわるのが夢だったのですが、近視になり、勉強も怠けたので、断念せざるを得なかった、切り替えて進み、20代は山登り、30歳の時、 病気で入院し、待合室にあった雑誌でヨットに出会い、退院後ヨットに乗れるところを探し、初めてヨットに乗り始めて、ヨットが超楽しくて、最大の趣味になり、小型船舶(せんぱく)操縦士の船長免許も取り、ヨットに乗ると言う遊びをしっかり満喫(まんきつ)できました。太平洋横断とまではできませんでしたが、瀬戸内海横断や韓国釜山から福山までの朝鮮通信使の航路再現と言うイベントに参加し、玄界灘横断をも体験しました。

意味:振られて寂しく思っている私のことを可哀そうだなぁと言ってくれるはずの人は一人もいないので、私はひとりではかなく死んでゆくのだろうなぁ。

色々な事や物を経験しましょう。経験しなきゃ味も匂いも判らない。食べ物だって、おいしいからとそればかり食べるのじゃなく、まだ食べていないものを食べてみましょう、新しい味を、匂いを、歯ごたえを知るようにしましょう。君の舌は記憶しているから一生の宝物になるのだよ。

見た目は奇麗でおいしそうに見えても、中には毒が忍び込んでいる場合もあるので、注意が必要ですよ。例えば、料理ではないけど、水道水には消毒に使われた塩素でトリハロメタンが生成され、これは発癌物質(はつがんぶっしつ)で、都会の人のように生まれた時からづっ~と、水道水で育っていると癌になる可能性がそれだけ高くなるので、それを勉強して知っている人たちは、水道水は飲まない、料理に使わないで、ミネラルウオーターを買い、飲み、ご飯を炊き、料理を作っているのです。

先人の言葉に「人間の知能が最高に達するのは25歳であり、それ以後は、経験により知識が加わるだけだ 木村健康(たけやす)」があり、人生経験を色々することが人生を豊かにしてくれるのですからねっ。 ・・・<46>自分の考えや望み、困った事などをかくさない・・

意味:由良の瀬戸を漕(こ)ぎ渡ってゆく船頭が櫓櫂(ろかい=船を漕ぎ進める道具)を無くして、行く先もわからず漂流するように、私の恋の道もこの先どうなるかわからないなぁ。

自分の考えや希望、困りごとなど隠(かく)さないでひとに話をしましょう。助言をくれたり、助けてくれる人が現れるから。それを参考にして、それらをもっと詳(くわ)しく調べて、前進しましょう。

まだある、同じく78歳の時、遠く広島で忘年会が有り出席、互いに初めて会う人がほとんどで、乾杯(かんぱい)後、先ずは自己紹介から始まり、筆者は「牛やヤギを飼っていて、烏骨鶏(うこっけい)を飼い始めました」と話しました。一週間後、その時の参加者から「知人が引っ越しで、行く先では烏骨鶏を飼えないので、もらってくれないか」と言う申し出でを戴き、渡りに舟、誠にありがたいお話、即戴くことにし、高額(こうがく)の烏骨鶏を8羽雌雄(しゆう)同数を無料で戴くことができました、有難い事です。

意味:幾重にもつる草などが生い茂っている人の住んでいないような我が家、そんなさびしい家に人は訪ねて来ないけれど、物悲しい秋だけはやって来るのだよなぁ。

ひとを幸せにすれば、自分が幸せになれる。逆に、ひとを泣かせたり、怒らせたりすると、自分も泣く羽目になり、不幸になるものです、気を付けましょう。

昔は銭湯(せんとう=お風呂屋さん)で風呂に入っていたのだけど、おじいさんたちは熱い湯に平気で浸かっていたけど、子供にとっては耐えられない熱さなので、水でうすめたい、で、おじいさんに一声かけて水を出す、ここで問題だが冷たい水を「自分の方へ引き寄せるか?向こうへ押しやるか?」君はどうする?

いつもご飯を作ってくれたり、掃除や洗濯してくれているし、お仕事もしているお母さん、お母さんは君たちを幸せにしてくれていますよね。だったら、お母さんにありがとうとお礼を言い感謝しましょう。

意味:風が激(はげ)しいので波が岩にうちつけて砕(くだ)け散るように、相手の心が岩の様に頑丈(がんじょう)で動かせることができなくて、私の片思いだけが砕け散りそうだ。

「勉強ほど面白い遊びはない」だって?勉強が遊び?って変だと思うかも知れないけれど、勉強でも仕事でも楽しかったら遊びと同じ。勉強が面白くない人は、その勉強がわからないから面白くないだけ、わかれば面白くって、面白くってたまらないもの。算数・数学(中学校に進むと算数は数学と名前が変わる)が好きな人はこの時間が面白い授業だし、絵が上手な人は美術の授業が待ち遠しいし、体育の得意な人は体育の時間は嬉々(きき)として楽しんでいる。逆に、苦手な子にとっては、鉄棒や跳び箱は恐怖(きょうふ)の運動道具だろう。

何度も言うけど、自分が分からない所は、質問したり、聞いたり、調べたりして、わからない所を放っておかないで、ちゃんとわかるようにしましょう。このように少しの努力をすることは大事だし、新しい知識が身につくことはすごく楽しい事なんだから。

意味:宮中の御門を守る兵士の焚(た)く火が、夜は燃えて昼は消えることを繰り返しているように、私の恋の炎も夜は燃えて昼は消えることを繰り返しながら、物思いにふける日々が果てしなく続いているのだよ。

「人間は考える葦(あし)である」と言ったのは、17世紀の哲学者(てつがくしゃ)・数学者・物理(ぶつり)学者でもあるパスカルの著書(ちょしょ)「パンセ」に記した言葉です。考える葦とは、人間は自然の中で最も弱い一本の葦のようなものだけれど、考えると言う能力(のうりょく)を持っている偉大な動物なのだよという意味です。

人生には困った事、苦しい事、情けない事、悲しい事などどちらかと言うと良い事よりも悪い事の方が多いものですが、人間は考えるという偉大な能力を持っているのだから、知識を生かし、知恵を働かせ、どうしたら解決(かいけつ)できるかを考えて、考えて良い解決方法を見つけ出し、色々な悪い事を乗り越えて前進することができるし、しなければいけないものなのです。

人間の頭は、髪が無くなって禿(はげ)ているからと言って笑いものにするものではない。実は、一寸余談だが、男は禿ている方が良いのだよ、禿の人は明るい、笑顔が良い、元気、お金持ちになる人が多いのだから、本当は、どちらかと言うと髪が多いとか、禿げているとかの外観はどうでも良い事、中身が大事なのだよ。ロシアでは髪が多いのは女性に持てないのだよ、禿げなら一人前・大人だ、と認められているのです。 意味:君のためには命も惜しくなかったけれど、結婚し結ばれた今となっては、長生きしたいと思うようになったよ。

テレビに出るスポーツ選手やタレントさんなど皆さん、すごく勉強しておられて、すごく賢い人達ばかり、お話をされても、クイズ番組などでも、すごいですよね。皆さん常に勉強しておられるからです。

スポーツ選手は体力勝負だから、年齢が増えると体がついて行けなくなり、若くても引退しなければならないけれど、コーチや監督(かんとく)、解説者(かいせつしゅしゃ)などになれるためには、やはりしっかり勉強していなければ、それらになれないのです。競争相手は多いのですごく難関(なんかん)なのですよ。自分のスポーツだけじゃなく、関連スポーツやスポーツ全般についての知識も知っておかねばいけないのだから一生懸命勉強されるのです。だから、若い時から準備をしておかねばいけません。選手時代大金を残していても、仕事ができなくなると時間が有り余り、することがなく困る人も生まれ、しっかりした考えを持っていないと人生を駄目にしてしまうことがあります。スポーツ選手を目指しているならば、この辺りのことも考えて今から努力しておきましょうね。努力することが楽しいのですから。

意味:あなたへの燃える思いを「こんなに愛しているのですよ」と言えないのですから、伊吹山のさしも草が燃えるように、私の思いの心が燃えていることを、あなたはそれほどまでとはご存知無いでしょうね~。

百聞は一見にしかず。これも昔から伝わる言葉ですが、百回聞くよりも一回でも自分の目で見ることの方が理解(りかい)ができるよという意味で、耳よりも目の方が記憶に残ると言う事です。

私が飼っている牛やヤギは、新しいものが、例えば、何かの機械でも、何かの道具でもが有ると、必ず臭いをかいだり、触れたりして、時には舐(な)めたりして、調べています。これは、何だろう?食べれるものかな?臭いは?自分に危害(きがい)を与えないものなのかな?などと調べているようです。それだけ好奇心が強く、安全に気を付けているのです。一度調べると安心するようで、後は何ら気にしなくなるのですけどね。

意味:夜が明けると、一日が過ぎ、夜がやって来れば、あなたに逢えるとは分かってはいるものの、それでも夜明けが来るのはいやだなぁ。

「実るほど頭を垂れる稲穂かな」これも昔から伝えられている言葉ですが、意味は分かるだろうけど、稲は、稲穂が実るまではまっすぐに立っているけど、米が実ってきて、刈り取る前には、稲穂が重くなって垂れている様子を言っているのだけれど、人間も、知識が豊富で、知恵を沢山働かされるような人格者になったら謙虚(けんきょ)になりましょう、と言う教えです。天狗(てんぐ=はなたかさん)になってはいけませんよと言うことです。

おろかな人間ほど、頭(づ)が高く、物知らずで、頑固(がんこ)で、わからずや、こんな人間にならないように、勉強し、遊びもし、色々な経験もして、教養や知識を身につけましょう。そして謙虚な生き方をしましょう。これが紳士(しんし)・淑女(しゅくじょ)の在(あ)り方です。 意味:あなたが来てくださらないことを嘆きながら一人で寂しく寝るそんな夜が明けるまでの間は、どれほど長~いものかご存知でしょうか?ご存知ないのでしょうね。

環境破壊が喧伝(けんでん=盛んに言いはやされて世間に広く知らせること)されて久しいのですが、1960年代頃の高度経済成長期から日本でははじまりました。当時、水俣病やイタイイタイ病、ぜんそくを蔓延(まんえん)させた排煙(はいえん)公害その他各地で工場から毒物排水等の垂れ流しで、川を汚し、水道水を汚し、海を汚したから魚介類が激減し始めました。

元々、温暖化は、200年程前にイギリスで産業革命(さんぎょうかくめい)がおこり、地下資源の石炭を燃やすことで炭酸ガスが多く排出され、ヨーロッパ各地で酸性雨(さんせいう)が降り、森の木が枯れ、死の酸性(さんせい)の湖沼(こしょう)を生み、アトピーを発生させ、温暖化も始りました。

毒性のある合成洗剤も安く大量に作られ、店頭には山積みで売られ、台所・洗濯機・風呂場でどんどん使われ、流されて、川を汚染(おせん=よごすこと)し、流れ出た海や湖を汚染し、特に、閉鎖(へいさ)海の瀬戸内海の魚介類に大きな打撃(だげき)を与えています。世界中で使われている合成洗剤による汚染は世界の海の魚介類を汚染し、それらを食べる魚類や海獣(かいじゅう)類は勿論(もちろん)のこと、鳥類や人類をも汚染しています。

使い捨て習慣がまだ世界規模では収(おさ)まらず、海がゴミ捨て場にされ、特に、半永久的に自然分解しないプラスティックが波に揉(も)まれ、細かく細かく破砕され、魚類など海洋生物が食べて、苦しんで死に至(いた)っています。その汚染魚を食べれば、大型魚も海獣類も人類もおのずとプラスティック紛を食べていることになり、体に良いわけがないのです。

意味:いつまでも忘れはしないとおっしゃるお言葉は、遠い未来まではあてにはできないので、愛されている今の内にいっその事死にたいものですわ。

喧嘩でほとんど相手が悪くても、自分に悪いところがあったと反省することで、自分は成長し、次の喧嘩にならない方法が身につくのだと覚えておいてください。

相手が悪い・向こうが悪いと思っている間、君はまた喧嘩をするし、事故を起こすことでしょう。悪くすれば死ぬことだってあるでしょう。ケガをして一生苦しい思いをして人生を過ごさねばならなくなることだってありますから、気をつけましょうね。常に、反省し、自分を高め、成長し、賢くなることで同じ過(あやま)ちを起こさない立派な人間になれるのですから。

意味:滝が枯れて音が聞こえなくなって、久しいが、滝の音の評判だけは今も世間に流れているよ。

読みたくなった本を読みましょう。どんなジャンルでも良い。読んだら、面白かったなら、それに関連した本を読みましょう。どんどん広がって行けば、知識がますます広がります。そうなんですよ、一冊で終わったらそれだけのこと。でも、初めの一冊から次々と広がって行けば、広く・深く・高く・楽しくなるのです。

なお、本は他人(ひと)に貸すと戻ってきません、読んでくれてもいないものです。だから、友達には本を貸さないこと、お金も貸してはいけません、どちらも戻ってこないし、返してもらおうと請求すると友達も失いますよ。貸すなら、初めから戻ることは期待しないこと、返してくれと請求もしないこと。初めからあげるのだと思うことです、お金もだよ<82>に詳しく記します。 ・・・<56>転んでもただで起きるなゴミでも拾(ひろ)え・・・

意味:私は、もうそう長くは生きていないでしょう。あの世へ行った時の思い出のために、もう一度だけでも、あなたに抱(だ)かれたいものです。

「転んでもただで起きるなゴミでも拾え」。筆者が子供の時、親から聴いた言葉は「転んでもただで起きるな石でも拾え」だったけど、今頃は道路が舗装(ほそう)されて石は落ちていないので、ゴミと置き換えました。

昔、受験勉強をしていた時「三む」を無くせ、と言う言葉を某(ぼう)出版社の社長さんが記しておられたけど、「三む」とは「無駄」「無理」「斑(むら=一定していないこと・波がある事)」のことなのだけど、「無理」は、人間何かを成し遂(と)げるためには、無理をしなければ成し遂げることはできません。が、無茶をしてはダメですよ。

意味:めぐりあって見たのがそれだったのか、それでなかったのかも判らない間に雲に隠れてしまった夜中の月のように、幼なじみのあなたはあっという間に変わられましたが、もっとお話をしたかったのに。

「臭いものに蓋」をしてはいけません。

意味:有馬山、猪名の笹原に風が吹くと、笹の葉がそよそよと音を立てる。さぁ、そのことですよ。あなたは、私が心変わりしたのではないかと気がかりだなどとおっしゃいますが、私がどうしてあなたの事を忘れたりできるものですか。忘れたのはあなたの方じゃありませんか?

地球温暖化が始まって久しいが、2010年頃から被害状況が劇悪化(げきあくか)し、君たちの時代、これからが心配ですが、しっかり勉強し、温暖化防止に努力して、上手に生きていって欲しいものです。

温暖化は、<53>にも記していますが、約200年前イギリスで産業革命がなされて、今までは地表に生えてきた木を燃やしていたけれど、地中の石炭を燃やす時代になり、地球内部にある石炭を地表で燃やすことで発生した炭酸ガスは、地表には能力以上のものなので、地表では処理できなくて、それが温暖化の始まりとなって、ドイツのシュバルト・バルト(黒い森)の樹々が酸性雨で枯れ、湖沼(こしょう)は酸性雨で魚が死滅し、排煙(はいえん)が大陸に飛散(ひさん)し、汚れた空気を吸って、子供たちが喘息(ぜんそく)やアトピーになったのです。この時までアトピーは地球上に存在しなかったのに・・・。

温暖化により、赤道付近の海水が温められ(エルニーニョ現象)昔より広い範囲で高温になり、水蒸気の蒸発が多くなり、空に浮き上がり雲となり、気圧配置や台風などで北上し、日本の上空へやって来て、上空で冷えて雨粒になり落ちてくるのですが、余りにも多くの雲が次々とやって来て、線状降水帯(せんじょうこうすいたい)となって同じ場所に集中豪雨となって、土砂崩れを起こし、低い所・川に向かって、水が・土砂が・岩が・倒れた木が流れて、河川の容量をはるかに超えた量が流れ込み、土手を破壊(はかい)し、田畑や家屋も流し、人命をも奪って行くことになるのです。

これは日本だけの話ではなく、東南アジアもヨーロッパでもアメリカでも、世界中で温暖化の影響は受けています。雨だけじゃなく、雪も、干ばつも、南極や北極やグリーンランドの氷解(ひょうかい)や高山の氷河が解け氷河湖(ひょうがこ)を作り決壊(けっかい)の恐れも起こっていますし、インドだったと思うが氷河湖の決壊で下流が大土砂水害でいくつかの村が埋まったことがありましたし今後も起こる可能性はあります。

マララ・ユスフザイさん(パキスタン:12歳当時)は女性も勉強させて欲しいと世界中へ訴(うった)え、ノーベル平和賞を授与されました。

意味:おいでにならないと初めから分かっていたなら、ためらわずに寝てしまったでしょうに。今か今かとお待ちする内に夜も更けてしまい、とうとう月が西に傾くまでお待ちしてしまいましたよ。

「嘘(うそ)は泥棒(どろぼう)の始まり」と子供の頃親から教わりましたか?「嘘ついたら針千本飲ます」何て子供同士の指切りげんまんなどしましたね。

人間は、正しく生きなければならないもの、例え、損になっても正直で正しく生きることをしましょう。その損は、後で必ず戻ってくるものですから。

意味:大江山を超えて生野を通って行く道は遠いので、まだ、天の橋立へ行ったこともないし、そこに住んでいる母からの手紙もまだ見ていません。

自分に勝つのが実は一番難しい勝負。人間はとかく楽をしたいと思うもの、それだけに自分に勝つことは、莫大な努力をしないといけないから、非常に難しい事なのです。でも、自分に負けていたら、ダメ人間になってしまいますよ~。

その努力の後には素晴らしい世界が君を迎えてくれることも間違いないことですからね。 意味:昔の奈良の都の美しい八重桜が、京都の宮中に献上(けんじょう)されてきて、今も美しく咲き誇っているのです。

子どもの時に、箸やナイフ・フォークの正しい使い方、風呂の入り方や洋式トイレの使い方を知っておきましょう、子どもの時に正しいものが身体にしみこんでいると一生忘れることはないし、一生正しく使えるし、生きてゆくことができますよ。特に、箸の使い方は、間違った使い方をしていて大人になって直そうとしても相当の努力をしないと直せないもの.

手や指がほとんど自由に動かせるようになった3歳の頃にちゃんと親が教えましょう。三つ子の魂(たましい)百までの言葉通りです。なお、小学生で正しく使えていないならば、いち早く直しておきましょう、子供の時ならば、楽に早く矯正(きょうせい=直す)できるからね。

風呂の入り方は、かかり湯をちゃんとすることだけど、かかり湯で、特に、お尻やちんちん(ペニス)やわれめちゃん(ヴァギナ)をちゃんと洗い清潔にしましょう。手や足も汚れているからしっかり洗い、身体全体にも湯をかけて汗などを洗い流しましょう。本当の最も良い方法は、湯船(ゆぶね=バスタブ)に浸(つ)かる前に体全体を石鹸で洗って、きれいになってから、湯船に入るのが一番良いのです。なお、男の子は、中・高校生の年齢になった頃からは、ちんちんの先をクリッとむいて亀頭(きとう)の奥側を洗うようにしましょう。洗わないでおくと垢(あか)が溜(たま)り、不潔で、臭くなるからね。なお、赤ちゃんの頃からむくと言うお医者さんもおられるけれど、無理にむく必要はないですよ。中学生の頃になると自然に半むけになって、亀頭の先が見えるようになりますから心配は無用です。そして、もし高校生の頃、痛くてむけないならば、包茎(ほうけい)と言う病気でしょうからお医者さんへ行きましょう。

洋式トイレの使い方は、貯水式でない場合は、大小どちらでも、初めに水を流す、これは大事で怠(おこた)ると茶色く小便の濃いエキス?がこびりついて洗っても落ちにくくなるからね。うんこをドバっと出したらすぐに水で流しましょう。これを怠りいつまでもうんこを便器に残していると、トイレ中に臭いが充満し、出した本人は鼻が馬鹿になっているから平気だけど、次に入った人は鼻がひん曲がるほど「くさ~」となるからね。特に、肉食を多く食べた翌日の屁もうんこも超臭いんだよ~、野菜食だと余り臭わないから食事内容にも注意した方が良いですね。最後に、残りのうんこなどを出したら、ウオシュレットならば、紙使ちゃだめだよ、すぐに水や湯で洗うのだけど、肛門や時には周辺も手指で奇麗に洗うのが良い事です。紙で拭くと紙をうんこが通り手に付くし、肛門のひだにうんこが入り込み、パンツが汚れるのでね。なお、男は、尿道が途中で逆ヘの字の管になっているので、それは振っても出ないから睾丸の付け根の下側を一寸押しあげるとピュッと出てきます、すると、残尿感が無くなり、パンツも汚れませんよ。

ついでに、男のパンツては、主にブリーフとトランクスが有りますが、人間も獣たちも睾丸は、外にぶら下がっているけど、これは熱を持つから、放熱のために体の外へ出ているのであり、しわしわになっているのも放熱(ほうねつ=熱を逃がす)のためで、心臓と同じように常に動いているので熱を持っていて、冷やすようにしなければいけないので、ブリーフで体にくっつけるのはいけないので、トランクスをはくようにした方が良いのです、否、少なくともブリーフは使わないようにしましょうね。褌(ふんどし)はもっと良いし、パンツをはかないという方法もあります。エ~と思うだろうけど、シャツを長くしてパンツをはかない人もいるのですよ。これも非常に良い方法です。

今どきの大人の女性は、放尿音が大きいからと放尿中ずっと水を流す人が増えているのですが、動物のメスは、放尿中に肉食動物に襲われないためにだと思えるのですが、早く出すために尿道が太くできているから、大きな音は仕方ないし、女性は皆同じだし、当たり前、恥ずかしがる必要はないのですよ。

意味:函谷関(かんこくかん)

は一番どりの声で開門するので、深夜に鶏の鳴きまねを食客(しょっきゃく)にさせて、函谷関の関守(かんしゅ)をだまして通り抜けた前例がありますが、逢坂の関は決してそんな事、許さないでしょう。藤原行成さんあなたは、翌日に物忌み(ものいみ=宮中の祭事で神を迎えるため、一定期間飲食や不浄を避けて心身を清浄に保つこと)があるから鶏の声に急き立てられて帰ったと弁明(べんめい)されますが、そんな嘘は私には通用しませんよ。あなたは深夜に帰ったのであって、朝まで逢瀬を楽しんだのではないのですから、いい加減なことはおっしゃらないでください。

過去は変えられないけど、未来は自分で変えることが出来るのです。未来は決まっていないのだから、夢に向かって、君が切り開くのだから、好きなように作ることができるのですよ。

例えば、飼っていた犬が死んじゃったと言うとき、悲しいし、可哀そうだけど犬を生き返らせることはできないので、埋葬するなどで、いつまでも悲しんでももうどうにもならないのですよね、だったら、早く諦(あきら)めて、次の他の方法を考え、そちらへ進みましょう。

意味:今はただ、恋を禁じられて監視(かんし)されている前斎宮当子内親王さん、あなたへの思いをあきらめてしまおうと言う事だけを、人づてではなく直接お目にかかってお話しする方法はないでしょうか、せめてもう一度会いたいものです。

君たちの中で、大人になったら、お店やさんをやりたい人が結構多くいると思います、例えば、ケーキ屋さん、パン屋さん、花屋さん、美容院などのお店を開きたいと思ってる人が居るでしょうね。頑張ってぜひ挑戦してください。その商品の事、お客様の要望や質問に何でもお答えできるように勉強し、知識を増やし専門店になってください。

もう一つ大事な事、儲(もうけ)けようと思うと必ず失敗します。お客さんに喜んでもらうことです、お客さんが喜べば儲けは必ず後からついてきます。儲けと言う字を分解すれば、信者ですね、即ちお客様にお店の信者になって頂くことです、お店の信者が増えれば、増えるほど繁盛し儲かるのです。

意味:朝がほのぼのと明ける頃、宇治川の川面に立ちこめていた川霧がところどころ晴れていって、その合間から現れてきたあちこちの瀬に打ち込まれた魚を捕る網代木が見えるようになりましたよ。

お金は仕事に対する報酬、仕事をしたり、ひとを喜ばせたりしたことで報酬としてお金を戴けるのです。でも、最近は、お年玉だ、誕生日だ、進級した、クリスマスだ、お手伝いをしないでも、ひとを喜ばさなくても、お金やプレゼントをする親が・じいちゃんやばぁちゃんがいる。じいちゃんやばぁちゃんのお家が離れていて、逢いに行くと小遣いを貰える人も居るでしょうね。

昔は、お年玉はお金ではなかった、一年間お家のお手伝いをよくしたからとか良い子であったからとかちゃんとご挨拶ができたからなど良い子だったことへのご褒美(ほうび)にお年玉がもらえました。そのお年玉は、お金じゃなく、お菓子やお餅やミカンなどだったのです。

以下は、特に、じいちゃんばぁちゃんに知ってもらいたい話なのだけど、孫が可愛いからと言ってむやみに・意味もなく小遣いをあげてはいけませんよ。こんな育て方をすると孫を殺人者に育てることになりかねませんからね。孫が小学校の頃は、500円、1000円で喜んでいたが、中学になると1万円で足りず10万円以上にもなり、金を持ってると知った悪友がたかり、もっと高額になり、すぐ足りなくなり、祖父母に金を貰おうとやって来て、「そんな大金はない」と言っても金の置いてある場所も知っていて、奪(うば)ったり最悪は祖父母を殺して金を盗んで行った事件もありました。兎に角、「若い時の苦労は買ってでもしろ」とか「可愛い子には旅をさせ」という言葉がありますが、子供の時に甘やかしたり、楽をさせたりすると良い子・立派な大人には絶対に育ちません。子どもの時の苦労は良薬(りょうやく)なのですから、苦労をさせ、我慢させることが必要なのです。でも世の中には、熱湯をかけて我慢しろとか、タバコの火を押し付けて耐えろと言う大バカ大人がいます、これは大間違いですよ。

意味:あなたの冷たい仕打ちを恨み、悲しくて流した涙で濡れた袖が渇(かわ)く暇(ひま)もありません。そんな恋のためにつまらないうわさをたてられ、私の評判まで落ちてしまうことが誠に悔(くや)しいのです。

色々なことに興味を持ちましょう。人生において、自分がやっていることに満足してしまったら、良いことにはなりません。現状の不便さや不満を持ち、もっと早くできないか、もっと楽にできないか、もっと安くできないか、もっとお金が稼(かせ)げる方法はないか、もっと良いやり方はないかなど改善することに常に目を向けましょう。

兎に角、見聞(けんぶん)を広めることが大事、だから閉じこもっていてはダメ、あちこち出歩きましょう、犬も歩けば棒に当たるで出歩かなきゃ見聞は広がらないもんね。耳をそばだてておきましょう。目を見開いて何でも見てやろうの精神で、頭は帽子をかぶるためにあるのじゃない、生きている内にしっかり働かせましょう。 意味:山桜よ、私がお前を見て素敵だなぁと思うように、お前も私の事を愛しく思って欲しいなぁ。私にはお前以外にこの山中には知る人は居ないのだから。

「注射痛い?痛くない?」「そりゃ~痛いよ!」って思っていませんか?昔の注射は痛かったが、今頃の注射は痛くなくなったって知ってる?そうなんです最近の注射針は細くなって先も鋭くなっているので痛くなくなっていますよ。そして昔は同じ針を使いまわしていたから、鋭さが鈍り、痛くもあったのでしょうね。

注射は痛くない、注射針をじっと見ていると痛くないのです。人間の皮膚には痛点(つうてん)が散らばっていて、その痛点に針が当たると痛いけれど、針が細いから痛点に当たらない場合も多く、だから痛くないのです。痛いぞ痛いぞと思ってよそを見ていると神経は注射する所の皮膚に集中し、返って痛く感じるのだと筆者は考えています。針が差されるところを見ていてごらん、痛くないから、一寸は痛いこともあるだろうけど、まぁ、我慢するだけなのだけどね。そして、痛さが分かるという事は生きてる証拠、痛くない方がヤバイのだ。 意味:春の短い夜の夢程のあなたの手枕で、添い寝をしたならば、あなたとの悪いうわさが立つでしょうから、それは本当に残念な事です。

学校は勉強するところ・友達を作るところ・友達と遊ぶところ・集団生活を学ぶところで~す。

でも、今頃は登校拒否の子供も増えていますね~、まぁどうしても学校へ行けないなら行かなくても良いし、他の方法で勉強することはできるけれど、人生は学問だけではなく、友達ができなかったり、集団生活がうまくできなかったら、自分の人生は良い人生にはならないでしょうから、登校拒否の理由を解決して学校へ行く様にした方が良いのですけどね~。いやなものから逃げてはいけないよ。そんな思いをしていると、あれからも逃げ、これからも逃げなければならないことになるよ。頑張って、立ち向かって解決するようにしましょう。負けないぞ~!って、頑張りましょう。

意味:不本意ながらも、つらいこの世に生きながらえたならば、その時にはこの宮中の夜更けの月を、きっと恋しく思い出すことでしょう。

自分の人生を他人(ひと)任(まか)せにするな!って意味が分かるかな?以下を読みましょう。

意味:三室の山に嵐が吹き荒れ名所の紅葉の葉が、竜田川の水面に落ちて、川を錦の衣のように真っ赤に染め上げているのだよ。

輝こう、目立とう、自己主張しよう。

こんな話があった、一人は、宝島の地図を見て、宝のある場所へたどり着き、1mほど掘ったが見つからなかったから「この地図は嘘だ」とあきらめた。次の人は、「この地図は本物だ」と信じて、同じ所を頑張って1,5m掘ることで宝物を見つけました。少し余分に頑張って宝を見つけた、と言う話。

川の向こう側に美しい花が咲いているが危ない丸木橋しか掛かっていない。昔からの言葉に「石橋を叩いて渡る」と言う言葉がありますが、安全とか安心を思うばかりに、石橋でさえ落ちはしないかと心配して、叩いて壊れないかと心配ばかりしていては前に進めないではきれいな花は手に入らない。怖いけど・危ないけど丸木橋の安全を確かめ、怖いと思う気持ちに打ち勝ち、安全な渡り方を考えて渡りましょう。そうすれば美しい花が手に入るのです。君が、石橋を叩いていたら、他の人に美しい花を摘まれてしまうよ。

例えば、大勢の人が集まる音楽や芝居などを見に行った時、目立った服装で行けば知人が隣に来てくれるかもしれないし、後日「行っていたなぁ」と声がけしてくれるかもしれません、すると話が弾(はず)むと言うもの。但し、目立とうととして見栄を張ったり・恰好を付けるのは間違いです。大人になって車を買い、恰好を付けようとぶっ飛ばしたり、改造して大爆音を発して走ったりして、ひとに迷惑をかけるようなことをしてはいけません。

意味:一人で家にこもっていて余りに寂しいので、家を出て辺りを見回して見るが、ここもやはり同じ様に寂しい秋の夕暮れの風景だなぁ。

母親になるまでの女性は弱いけれど、母親になると女性は、子供を護(まも)るためにどんなに危険でも、命を懸(か)けてでも、頑張って子供を守ろうとします、母性本能の現れなのです。

だが、最近は、必ずしもすべての母親が子供を守ろうとしない人もいますね。君たちがここまで成長できたことは、非常にありがたい事でお母さんの無償(むしょう)の愛(=報酬を求めない愛情)の賜物(たまもの)ですよね。勿論、お父さんも仕事を一生懸命に頑張って、必要な生活費を稼いでくれたから、君がここまで立派に成長できたのだよね。感謝しましょう。そして、君が大人になり、子供が生まれたら親の恩を自分の子供に与え、恩送りをしましょう。

そして、男の子に気を付けて欲しい事は、母親はそのように天使のような女性だから、女性は皆天使だと思うと大間違い、大人になって結婚するときに、しっかりと相手の心の中をも見なければいけませんよ。美人だからと外観の見てくれが良いからと好きになったら間違いだったと言うことがあるので注意しましょう。

・・・<71>大人になったら・・・

意味:夕方になると、家の前の田んぼの稲の葉をそよそよと揺(ゆ)らし、蘆葺(あしぶき=芦で葺いた屋根)の小屋にも秋風がはらはらと吹いてくることよ。

大人になったら、好きな人はお酒を飲むようになるが「酒は飲むべし、飲まるるべからず」と言う言葉があります。お酒は飲むものであって、飲み過ぎてあらわな姿態(したい)になったり、べろんめい(=酔いつぶれ)になったり、喧嘩(けんか)したり、自分をコントロールできないまで飲んではいけませんよと言う事。

「百害あって一利なし」と言われているタバコは吸わないこと。今頃は喫煙者(きつえんしゃ=タバコを吸う人)は減ったので、君達が大人になるころには世の中からからタバコが無くなっていれば良いのだけど、そうもいかないでしょうね。

遊びも、大人になっても遊びますが、金を使っての遊びはしてはいけません。遊びは人間には必要なものだから遊びを否定はしませんが、頭や身体を使う遊びをするようにしましょう。歳をとって、認知症の予防にもなるでしょうし、知識が増えたり、体力がついていれば、君の人生に良い影響を与えるのだから、遊びにも気を付けて良い遊びをしましょう。

寄付と言えば、日本人のこのような超お金持ちは寄付をしないように見えますね。天災地変で街頭で寄付を呼び掛けている姿を見るけれど、寄付しているのは、心優しいお母さんや子供が多く、富裕層の人が大口寄付をしたと言う話を聞いたことがないのです。国や地方の議員さんは、選挙運動とみられるからと、寄付をしてはいけないことに決めているけど、名前を告げないで寄付すれば良いのになぁ。

阪神淡路大震災以降、 日本でもボランティア活動が大きく行われるようになりましたが、富裕層の人やその子息などがボランティアをしている姿は見えませんでした。高級車に乗って遊びまわらないで、困っている人に支援の手をさし伸べてください。心が晴れ晴れとして、気持ちが良いですよ。高級車乗り回すよりも気持ちが良いですよ。あなたが大人になったら、ボランティアや困っている人に寄付などする人物になりましょうね。 ・・・<72>つらい時・・・

意味:噂(うわさ)されている高師の浜の、むなしく寄せては返す波が、袖にかからないように気を付けましょう。袖が濡れると困りますから。=噂が流れているように浮気者のあなたに思いをかけることはしないわよ。泣きを見るのは嫌ですからね。

つらい時、悲しい時、腹が立った時、泣いても、やけ酒飲んでも、決して解決できません。夫々の問題を解決するために考え、知恵を出し、解決策(かいけつさく)を見つけ出さねばことは成就(じょうじゅ=願いがかなうこと)できません。勿論、色々な人に相談し、意見を聞く事ことが必要な場合もあるでしょう。

泣いていたり、やけ酒飲んでことが解決できるなら、この世の中簡単なことです、だが絶対にそんなことにはなりません。泣いたり、やけ酒飲んで無駄な時間を費(つい)やしていてはマイナスしかありません。泣く時間や酒飲む時間があれば、冷静になって問題解決に向けて頭を働かせ、知恵を使うべきですね。

・・・<73>大きい事に・・・

意味:遠くの山の峰の桜が咲いたよ。手前の人里近いここの山の霞(かすみ)よ、わかないでおくれ、山の桜が見えなくなるからね。

大きい事、難(むつか)しい事にチャレンジしましょう。子供の時はあまり大きなことはできないだろうけれど、小さい事でも、優(やさ)しい事でも色々なことに先ずはチャレンジする習慣(しゅうかん)を身に着けておきましょう。

その他、どんなことでも良い、料理やお菓子を作ったり、お父さんやお母さんが会社務めしていたら、会社訪問なども良いことです、会社に連絡して了解を取っておかねばいけませんよ。お父さんやお母さんがすごい仕事しておられることが分かり、きっと感謝や尊敬の念を抱くことでしょう。すると、自分の生き方を考える良いチャンスにもなるのです。

・・・<74>人間は外観じゃ・・・

意味:私の愛に応えてくれないで、つらく思ったあの人を振り向かせてくれるようにと初瀬の観音様に祈りはしたけれど、初瀬の山おろしよ、もっとひどくなれと私は祈らなかったのに、なんと風がひどく吹いてくれたものよ。

人間は外観(がいかん)じゃぁなく、中身が大事、障害(しょうがい)があろうが、背が低かろうが、髪の毛が少なかろうが、皮膚の色が違おうが、中身が良ければそれで良いこと。中身を磨(みが)き・鍛(きた)え・良くしましょう。

背が低くても人生には関係ない、軽量ボクサーや騎手には最適だろう。禿頭でもやはり人生には関係ない。逆に、それらを武器にすれば良いくらいです。落語家や漫才師などには有利だろう。要は、それらを自分が欠点だ・悪いのだと思い、隠(かく)そうとすることの方が人間として、良くないこと、外観はどうでも良いのだと考えを変えて、堂々と見せて生きて行くことが大事だし必要なのです。

・・・<75>頑固(がんこ)は・・・

意味:お約束くださいましたお言葉を、ヨモギの葉に浮かんだ恵(めぐみ)の露(つゆ)のように、有難く思って期待しておりましたが、ああ、今年の秋も空(むな)しく過ぎて行きそうです。

頑固は、本人は良い事だと思っているのだろうけど、第三者から見ると、時代の変化に自分を変えられない時代遅れの人物だと思えるし、事実時代遅れの人なのです。「頑固は損固(そんこ)」と言う言葉もります。江戸時代300年間は最初と最後とほとんど変わっていなくて、戦争が無く平和だったから庶民文化はすごく発達しましたが、国としてはほとんど変わらなくて「300年ひと昔」と言われても不思議はない時代でした。昭和年代は「10年ひと昔」と言われ、平成時代は「5年ひと昔」だったようだし、令和では「2年ひと昔」と言われてもおかしくないほど変化が激しく、進歩が速い。2040年頃には1年毎に世の中が大きく様変わりしているかもしれません。それくらい世の中の変化が、昔はゆっくりだったけれど、最近の変化には激烈(げきれつ)なものがあるのです。

このような時代の変化について行けないから、昔のことが良いと思っていて頑固になっているのでしょうかね~。確かに昔はそれで良かったのでしょうけど、時代は変わり、「昨日の常識 今日非常識」と変化が激しくなっているのだからなぁ。世に「君子豹変」(賢人は自分の間違いに気がつけばすぐに改めるものだよと言う意味)や「朝令暮改」(朝出した命令を夕方には変えていると言う意味)の言葉もあり、世の中の変化に自分の考え方を変えなければ上手に生きて行けないのですよと言う教えなのです。

学校の勉強でも授業が面白くないならば、それは授業内容が理解できていないからなので、理解すれば面白い授業になります。得意な学科なら、その授業内容がわかるから面白いし、先生も好きだと言う経験をしている人もいるでしょう。

・・・<76>急がば回れ・・・

意味:大海原に漕ぎ出して見渡すと、雲かと見まちがうほどに沖には白波が立っている。

急がば回れ。

この言葉の由来(ゆらい)は、室町時代の事、江戸から京都へ向かうとき、琵琶湖(びわこ)へ到着し、舟で琵琶湖を横断した方が楽で早く着くことができるのだけど 比叡山(ひえいざん)からの吹き下ろしの風が強い時は、危険なことがあり 危険を伴(ともな)う水路(すいろ)よりは 遠廻りだけど安全な陸路で「瀬田の唐橋(からはし)」を通る方が良いですよ。と言うことから生まれた言葉です。 ・・・<77>話し上手は・・・

意味:川の流れが速いので、岩にせき止められる急流が、一度は二手に別れてもまたすぐに合流するように、愛(いと)しいあの人と今は事情があって別れているけれど、再び必ず添い遂げようと思っているのですよ。

「話し上手(じょうず)はきき上手」と言う言葉が昔からありますが、この「きく」と言う言葉の意味が分かりますか?考えてみましょう。

普通は耳で聞く(hear)だと思うのが一般的ですが、それも確かに聞き上手なのですが、もっと話上手な人は「訊(き)く(ask)」なのです、訊くとは質問すると言う意味で、相手の話に対して、色々と質問し・尋ねると相手は、「この人は私の話をよく聞いてくれているなぁ」と喜び、質問にどんどんと答えてくれて、いっぱい話が出来るので嬉しくなります。相手が喜べばあなたの話が上手だからと言うことになるのです。家族同士でも、友達でも、先生でも、講師でも、お話を聞いて、疑問点などを訊きましょう。訊くごとに一つ一つ賢くなるよ。

ひとを喜ばせば、きっとお金持ちになれます。タレントさんでも、お店やさんても、歌手になっても、スポーツ選手でも、どんな職業でも人やお客さんを喜ばせばお金が集まってくるのですよ。逆に、ひとを泣かせたり、怒らせては絶対にお金は寄ってきません。

・・・<78>昨日の常識・・・

意味:淡路島との間を飛び交う千鳥の物悲しく鳴く声のせいで、須磨の関の番人たちは何度も目を覚まさせられたことであろう。

「昨日の常識、今日非常識」と言う言葉がありますが、常識は時代と共に変わるものと心得ておきましょう。だから、これが常識なのだといつまでも引きずっていると、それはとっくの昔に非常識になっていることがあります。

とかく日本人は時代の変化に応じない人が多く、過去をいつまでも引きずる人が多いので、2021年の東京オリンピックでの初代M会長さんも時代に逆行した思いを持っていたばかりにそんな話をしたばかりに、直前になって止めなければならない事になりました。君達は時代の変化に応じて、できる事なら先取りし、せめて時代の変化について行くことはしましょう。でも、古いもの必ず悪いと言う事でもなく、古くても良いものはたくさん残っているので、それを継承することも必要なことです。双方を上手に使い分けて生きて行きましょう。

・・・<79>お上の言う事・・・

意味:たなびいている雲が秋風に吹かれ、雲の切れ目から、こぼれ出る月の光の何と明るく、くっきりと美しいものだなぁ。

お上の言うことを鵜呑みにしてはいけません。お上とは、元々は江戸時代の役人の事だったのですが、筆者が言うお上は現代版で、もっと広い範囲の自分より上の人、先輩や町内の役員や先生や国会議員も等で親も筆者もこの中に含まれます、もっと広い意味の自分より上意(じょうい)の人の事です。家を建てる時の設計士さんや大工さんも含まれます。

正しい事を言っているか、間違っているかは君の知識で判断し、確認したりするのが良いのです。そのためには色々なことを勉強し、知識を蓄(たくわ)えて置き、分からないことは早い内に調べたり、訊いたりすることができるようにしましょう。今はネットで調べればすぐに答えが出てきます。パソコンでもスマホでも調べたいことをどんどん検索(けんさく)し調べられるようになっておきましょう。

昔、お上の悪徳代官(あくとくだいかん)や悪徳商人の言うことを信じて牢屋へ入れられて、苦しい仕事をさせられて、水戸黄門さんが来て助けてくれると言うのがドラマの水戸黄門の物語に多いパターンですが騙(だま)された人達は勉強していないから、物を知らないから、嘘を言っていると見抜けなかったからです。

・・・<80>戦争は誰が・・・

意味:あなたが今後とも心変わりしませんと言うことは信じられないことですわ。夕べはあんなに愛していると言ってくれたけど、お別れした今朝は、黒髪が乱れるように心も乱れて、色々と考えさせられるばかりですわ。

戦争は誰が起こすのか?なぜ戦争をするのか?

こんな場合もあります、① 武器製造会社は、兵器を作り、国に売ります。国は軍隊などに使わせます。会社はもっと新しい武器を開発し作ります。国は古い武器では相手に負けるので、新兵器を買うけれど、古い兵器を他国へ売ります。他国は古い兵器を常に買わされているということ。もしその武器で戦争をしたら、古い武器だから、性能が悪いから必ず負けます。アメリカと日本の関係がこんな感じじゃないかな?日本以外にも沢山の国々が同じ立場になっていることでしょう。

君たちには難しい話かも知れないが、太平洋戦争で兵隊として一般人も駆り出され、兵役検査と言うものがあり、甲種合格者は心身ともに健康だからと赤紙で召集され戦場へ送られ、甲種不合格者は背が低すぎる、病弱だ、精神疾患があるなどで兵隊としての仕事ができない人は、国内に残っていた。で、国内には農家の長男など一部を除いて、多くの心身ともに健康な男は国内にいなくなり、国は「産めよ増やせよ、子供は国の宝なり」と子供を産むことを奨励(しょうれい)したので、女性も子どもは産みたいから、今までは敬遠していたけれど男が居ないから、甲種不合格者とでも結婚し子供を産み、団塊の世代と言われる子供がどっさり生まれた。が、その世代の子供には、親に似た精神疾患の子供が多く生まれて、現在はその子や孫が多く巷に居て、事件を起こすから、犯罪が多く発生し、自殺者の多くは精神疾患の躁うつ病者が多く、危険な世の中になっているのです。

・・・<81>1円を笑う・・・

意味:ほととぎすの声がする方を見ると、そこにはほととぎすの姿は見えないで、ただ有明の月が残っているだけであったよ。

「1円を笑うものは1円に泣く」判るね、1円と言う小銭だからと粗末にしていると、いざ何か買いたいとか、どこかへ行きたい時の切符代が払えない、1円が足りないばかりに、買えない、行けない、と言うことになりかねませんよ。わずか1円と言えども決して粗末にしてはいけません。「ちりも積もれば山となる」だからね。

こんな話はいかが?『君が自販機で飲み物を買おうとして、財布から500円玉をころころと落として、自販機の下の溝に落とし込んだ。自分では拾うことができないが、それを拾うために1500円で拾ってあげると言う人が現れた。君はどうしますか?』そのまま放置すれば、500円の損、拾ってもらえば、差引1000円の損。さてさて?

もう一つ大事なお話を、「お金はお金のあるところに集まるもの」と知っておきましょう。お金が欲しいなら、先ずは原資(げんし=元となるお金)となるお金を貯めておかねばなりません。無駄遣いしないで、少しでもまとまったお金を持つことで、次はそのまとまったお金を活(いか)かして、より多くのお金を生み出すことができるので、先ずは原資を。

・・・<82>友達には金貸すな・・・

意味:成就(じょうじゅ)できない恋に悩んで、それでも命だけはあるものなのだが、つらさに耐えられなくて、涙ばかりが落ちてくるなぁ。

友達にはお金を貸してはいけません。友達だから助けてあげたい、返すと言ってるから貸してあげたい、だろうが貸してはいけません。貸せばお金と友達の両方を失うことになるでしょう。冷たいと思うだろうがその両方を無くしても良いなら貸しましょう。

・・・<83>1を聞いたら・・・

意味:世の中なんて、どうにもならないものだなぁ。世俗を離れようと思いつめて山の奥に入り込んだが、ここでもつらいことがあったらしく、鹿が悲しげに鳴いているのだから。

「1を聞いたら10を知れ」ってわかるよね。

こんな話もあるよ、野球少年がイチローさんに質問「野球が上手になるにはどうしたら良いですか?」「道具を大事にしなさい」とイチローさんは答えられた。この話から、野球道具以外の色々な道具を大事にすることが良いのだと知ることです。 ・・・<84>外の世界を・・・

意味:これから先、生きていられるならば、つらいと思う最近の世の中もなつかしく思い出されるのだろうか。つらかった昔のことも、今では楽しく思い出されるのだから。

外の世界を知りましょう。子供の頃は近所が行動範囲だけど、成長するにしたがって行動範囲が広がるものですから、大人になると自分から進んで、国内ばかりじゃなく、世界へも見聞を広めましょう。生れ育った土地にしがみついていては物しらずで、人生が狭く、小さく、楽しいものにはなりません。

・・・<85>男と女の違い・・・

意味:愛(いと)しいあなたがおいでにならないので、一晩中、物思いにふけっているこの頃は、朝がなかなか来ないので、あなただけでなく、寝室の隙間さえもが冷たくしているみたいです。

男と女の違いは、体型は勿論違うけれど、性格にも大きな違いが有ることを知っておいた方が良いですね。

一方男は、女性のような仕事はすぐに飽きてしまい、長続きできないもので、未知の事、新しい事等に常に好奇心を持ち解明しようと挑戦したがるもので、コロンブスは、地球が丸い事を知り、ならば西へ進めばインドへ着ける筈だと考え、危険この上ない冒険だったろうけれど、インドに向かって東へ出発し、インドよりもずっとずっと遥かに手前だったけれど、キューバへ到着し、その後アメリカ大陸を発見することができたのです。男は危険を冒してでも夢にチャレンジしなければ、新しい事が見つからないし、世の中が発展しないのです。男は小さなことでも良いから色々なことにチャレンジしましょう。常に挑戦していると面白い人生になるのだからね。

男は危険を冒してでも挑戦するけど、女性は現状を守ることを主体にしているから、失敗を恐れて新しい事に挑戦することは好まないようです、これは母として子供を守ると言う母性本能の表れとも考えられます。

・・・<86>眠れない夜は・・・

意味:世を捨てて僧になった私に月が嘆(なげ)けと言っているように思えるが、いや、そんなことはなく、あの人のことが忘れられない。でも、まるで月の性であるかのように、私の涙はほろほろとこぼれ落ちてくるよ。

眠れない夜は、なんて朝から遊び、走り回っている君達にはないだろうけど、大人になると、心配ごとや悩(なや)み事、考え事などがあり、眠れない夜があるものなのです。君が大人になってそんな時は、寝なければいけない、寝よう、寝ようと思うと知らぬ間に肩や歯、その他の所に力が入っていたりして、余計に目が冴(さ)えてくるものです。

英語圏(えいごけん=英語を話している国々)では、羊が一匹、羊が二匹、羊が三匹・・・・・、っていう方法もあり、羊が789匹、羊が790匹、羊が791匹って笑い話がありました。でも、多分50匹辺りで眠っているでしょうね。

・・・<87>ニューズにしよう・・・

意味:さっき降ったにわか雨の露がまだ乾いていない杉やヒノキの葉なのに、もう霧が立ちのぼり始めたよ、秋の夕暮れは寂しいものだなぁ。

ニューズにしよう 君たちは大人になって行くと、独立して自分で生きて行かねばならない。お父さんやお母さんにいつまでも甘えているわけにはゆかない、生きてゆくためにはお金を稼(かせ)がねばならない。お店をしたり、会社に勤めたり、農業をしたり、スポーツ選手になったりと色々な仕事がありますが、その仕事を成功させるためには、多くの人に自分の仕事や製品や自分を知ってもらう必要があります。

ニューズとは、もう英語を知っているから分かるだろうけど、NEW(=新しい事)の複数形NEWSで新しいものですね。そう、ニューズになるためには新しい事や物を開発し、マスコミに知らせると、面白いと思ってくれればニューズとして、取り上げてくれて地域や国内や世界に向けてまで発信していただける可能性がありますよ。

・・・<88>ひとに喜んでもらう・・・

意味:難波の入り江に生えている芦の刈り根の短い一節ではないが、難波の遊女(ゆうじょ)は、旅人のたった一夜(ひとよ)の仮寝のために、澪標(みおつくし)のごとく、身を尽くして旅人を恋し続けなければならないのでしょうか、生きるって大変ですわね。

ひとに喜んでもらうことが自分の喜びになるのですよ。大人になり、お店やさんをしたり、会社に勤めても、農業をしても、スポーツ選手になっても、お客様に喜んでもらうことが大事だし、必要なことで、それがビジネスの成功につながるし、自分の喜びになるし、人生の成功者になれるのです。子どもの時でも、友達と話をしてて、友達が喜ぶ話ができれば、自分も楽しくなると言う経験をした人も居るでしょう。逆に、友達と喧嘩して、相手を怒らしたり、泣かせたりしたら、自分も叱られたり、悲しい思いをしなければならない等を経験した人も居るでしょう。

お金は、儲けるのも難しいけど、使うことはもっと難しいと言う教えもありますが、お金を、自分の為に使うと、食べ過ぎたり、お酒を飲み過ぎて病気になったり、遊びすぎたり、タバコや麻薬等を使って人生をつぶしたりすることになりかねません。恰好(かっこう)を付けて大きな家を建てたり、格好良い車に乗ったりするのじゃなく、他人に喜んでもらうためにお金は使うものなのです。お金はひとのために、ひとを喜ばせるために使いましょう。

・・・<89>過去の常識を破り・・・

意味:あの人が好き、私の命が、絶えるならば、絶えても良いわ、このまま生きながらえるならば、恋心の苦しみに耐え忍(しの)んでいる心が弱ると困るから。

過去の常識を破り新しい事に好奇心を持って色々なことにチャレンジをしましょう。

そのように世の中が次々と変わっているから常に新しい物や事が生れているので、知らずにいると起きざりにされて、知らないことだらけになるので、しっかり勉強して新しい知識を常に身に付け・頭に入れておかねばいけません。そのためには、色々の事や物に好奇心をもって、役に立たないようなことにでも、知識を得ることにチャレンジしましょう。その方が明るく・楽しい人生にすることができるのです。

・・・<90>自助努力・・・

意味:涙に濡れて色が変わってしまった私の袖をお見せしたいものです。雄島の漁師の袖さえ、びしょびしょに濡れても、色は変わりはしないと言うのに。

自助努力って判るよね。そう、自分を助ける努力を自分ですると言うことですね。他力本願(他人の力を借りること)の反意語ですね。

<17>で述べていますが、2011年3月11日に発生した東日本大震災で、石巻市立大川小学校は地区の避難所(ひなんじょ)でもあり、地区全体が津波は来ないと言う間違った思い?迷信?うわさ?が流布(るふ=言い伝えられ広がる事)していたこともあり、先生も校庭でまだ出て来ない子を児童と共に待っていたことが大きく原因し、逃げ遅れて、70%に当たる84人もの児童・先生が死亡・行方不明と言う大惨事となったのです。

なお、筆者は小4の時、三陸のリアス式海岸の所は、津波は特に大きくなるので地震が来たら高い所へ逃げるのだと教わったことを、今でもちゃんと覚えています。子供の時の記憶は年をとってもちゃんと覚えているものです。 ・・・<91>同じ失敗を・・・

意味:こおろぎが鳴くほど霜の降りた夜の寒々とした筵(むしろ)の上に、着物の片袖(かたそで)を敷いて、一人で寂(さみ)しく寝るのだろうか、あぁ寂しいなぁ。

同じ失敗を繰り返さないようにしましょう。例えば、テストの問題で間違ったところをそのままにしておくと、次の時また間違うことになるので、間違った問題はちゃんと理解して次は正解になるようにしておかねばいけないのです。

ノーベル賞受賞の博士さんたちが言われる言葉に、「失敗をしてその失敗から学んだことが多い」とこんなことを話されています。そうなんです、失敗から学ぶことは貴重な事なので、この失敗を無視しては勉強にならないのです。

・・・<92>虎穴に入らずんば虎児を得ず・・・

意味:私の袖は、干潮(かんちょう)の時にも海に没して見えないずっと沖の石のように、人には見えないけれど、乾く事もないほど、あなたの事を思い続けて涙に濡れているのですよ。

「虎穴(こけつ)に入らずんば虎児(こじ)を得ず」。意味は分かるよね。危険を冒(おか)してでも、虎の住む穴に入らなければ、高価な虎の子を手に入れることはできないよ、と言う事で、価値あるものを手に入れるためには危険を冒してでも努力しなればいけませんよと言う意味ですね。

また、歌手でもタレントでもスポーツ選手でもお店やさんでも、お客さんが喜ぶように、歌ったり、楽しませたり、喜びや感動を与えたり、欲しいものが店に並んでいたりしたら、見に来てくれるし、買ってくれるし、インスタバエすればSNSで皆に知らせてくれて、大勢のお客さんが来て、売れて儲(もう)かるのです。これがお金を儲ける秘訣の一つなのです。ひとに喜びを与えると、自分が楽しい人生になるのです。

アメリカ人は、元々ヨーロッパ人が移民してできた国、ヨーロッパの人達の中で「よし、アメリカと言う未知の世界へ行って頑張るぞ!」と危険をも顧(かえり)みずアメリカへ渡り、頑張って、発展させてできた国なのです。だから、アメリカ人はチャレンジ精神の旺盛な人達が多いから、ノーベル賞も特許も世界で一番多いのでしょうね。

・・・<93>身体を鍛(きた)えておこう

・・・

意味:世の中は変わらないでほしいなぁ。渚(なぎさ)を漕(こ)ぐ漁師の小舟の引綱を見ると、胸をしめつけられるような思いがこみ上げてくるよ。

身体を鍛(きた)えておきましょう。君が知っているように、人間の体は鍛えれば鍛えるほど強くなるのだからね。筋肉粒々、力も強くなり、走る事でも、飛ぶことでも、どんどんできるようになろうよ。逆に、鍛えなかったら、走ることはおろか歩くことさえできなくなってしまうよ。

ご飯は白米を食べていますか?それとも、玄米?麦ごはん?多穀米?

食べ物は、毒が入っていないことが一番重要な注意点ですけど、毒と言ってもフグ毒のように食べたらすぐに具合が悪くなると言う強い毒でなくても、身体に蓄積(ちくせき)され、ずっと先に結果が出る毒もあるので、そのような毒が入っていない様な食べ物を食べるようにしましょう。世間では「直(ただ)ちに悪影響はない」と言うけど、この言葉は、将来影響が出る可能性が高いと言うことだと知っておきましょう。

・・・<94>お金があると幸せ?・・・

意味:吉野の山に秋風が吹き、夜もふけて、京都は寒く、布を柔らかくするために打っている砧(きぬた=洗濯した布を生乾きの時棒や槌で叩き、柔らかくしたり、しわを伸ばす道具。まだアイロンが無かったからね)の音が聞こえてくるよ。

お金があれば幸せだと思いますか?と思うのは間違い、ゼロでは生きて行けないけれど、質素に生きて心が豊かならば少しの金が有るだけでも充分に幸せになれるのですよ。不幸せなのはお金持ちでありながら、まだ金を求めている人、足るを知らない人は不幸な人です。足るを知る者は幸せになれるのです。

・・・<95>家庭のしつけ・・・

意味:戦乱(せんらん)や飢饉(ききん)が続き、まるで地獄だった世の中、私が、身の程をわきまえもせずだが、でもやりたいことは、つらい世の中で生きている人々に、比叡山(ひえいざん)に住みはじめた私の仏の力で世の中をおおって、人々を救いたいものだなぁ。

家庭での躾(しつけ)を親から受けていますか?昔は各家庭で子供の躾(しつけ)をしたものでしたが、平成頃から、親が仕事に追われ忙しいからか、その力がないからなのか、できていない親が増え、時に学校の先生にしてもらうとの間違った考え方をしている親も大勢いるように見受けました。でも、躾は各家庭の先祖から引き継いでいることなので家庭によりそれぞれの違いや特徴(とくちょう)もあり、学校で画一的にできるものでもないし、第一先生は授業で忙しくそこまで手は回らないのが現状でしょう。そこに気づいた筆者が親に変わり基礎的な躾を本書に記した次第。内容が多岐にわたるので、画一的とまではいかないはずです。

・・・<96>結婚相手を・・・

意味:嵐のごとく風が吹く庭では、花が花をさそうように散らし、雪のように桜吹雪が舞っているが、本当に散って行くのは、雪ではなく自分自身であったよなぁ。

結婚相手を決める時は、本人よりも親を見ましょう。若い本人より親の方がよく分かるのです。特に、精神病を持っていないことを確認しましょう。そのためには精神病の症状を知っていなければ、親を見てもわかりませんから、勉強しておきましょう。

1:そううつ病は、一人の人間がそう状態であったり、うつ状態になったりします。お酒を飲んだ人がおこした何例かを体験しています。世間では酒癖(さけぐせ)が悪いと言いわれていますが、その中にはこの病気の場合が多くあり、普段は正常なのですが、酒が入るとごろッと変わり、そう状態になるのです。そう状態は、他者に攻撃的になり、自制心を失い、感情の不安定さがかなり目立ちます。対象が大体定まっていて、毎回同じ人が対象になることが多いようで、ずっ~と以前の不快感だったことが飲酒の場にその人がいれば、いつも思い出されるようで、悪口(あっこう)で攻撃(こうげき)をしたり、夢に見たことが現実だと思い攻撃することもあるようです。元来は、対象者が定まっているので、他の人には攻撃性はないのですけれど、側にいるのも危険なものを感じるならば、そんな人と一緒に酒を飲まない方がよろしいでしょう。

2:幻覚症状には、幻視(げんし=現実にないものを見たと言う)や幻聴(げんちょう=現実にない音や声が聞こえたと言う)症状があります。幻視・幻聴は、ほかの人には見えないものが見えたり、聞こえないのにその人には聞こえたと言うような症状を表します。そんな人の見たとか聞いたと言う言葉を真顔(まがお)で言うけれど信用してはいけません。

3:被害(ひがい)妄想(もうそう=現実に有りえないことを信じこむこと)は、これは非常に危険な場合があります。比較的多いのが、ものを盗られたとか身近な人が盗(と)ったなど、自分が被害を受けていると勝手に思い込み、ひとを疑う言葉を発します。現実は自分が忘れているだけの場合が多いのです。中でも、最も危険なことは、「あいつがわしを殺そうとしているから、わしがあいつを殺した」と勝手な間違った妄想をして、殺害した事件が過去には幾つもあります。このようにありもしないことを妄想して行動を起こすと言う非常に危険な精神の持ち主なのです。

新聞やテレビのニューズで殺人や異様な事件の犯人には、このような精神病を患(わずら)っている人が非常に多く、「精神鑑定が必要」だとか「意味不明の事を言っている」のような記事が発表されることが非常に多くあります。ニューズに気を付けて見聞してください。

君がこのような人と結婚したら、楽しい人生を送ることはできなくなるでしょうから、しっかり調べて、男も女も結婚相手を結婚する前によ~く知ることに努めてください。「あばたもえくぼ」にならないように。このような精神異常者は世の中に結構多くいますからね。

戦争はお金持ちが起こします、天皇陛下でも軍隊でもありません、後ろで糸を引いていた、銭儲けしか考えない、我欲の塊、財閥(ざいばつ)が戦争を起こします。沖縄で、広島で、長崎で一般人が地上戦や原爆で殺され、その他全国の都市で空襲(くうしゅう)され、多くの一般住民が家を焼かれ、財産を失い、殺されました、戦争と言う馬鹿げた行為は絶対にやってはいけません。金持ちの飽くなき欲望の片棒を担(かつが)されてはいけません。国にあおられても協力しないようにしましょう。 ・・・<97>強いもの・賢いもの・・・

意味:いくら待っても来てくれないあなたを待ち続けている私は、松帆(まつほ)の浦の夕凪(ゆうなぎ)の頃に、塩作りで藻塩が焦げるように、私の身もいつまでも恋こがれているのだよ。

強いもの・賢いものが生き残る。と言うことは、テレビでライオンやハイエナなどの動物の世界を見てもわかりますが、早く走るチーターは単独で、単独では狩りができにくい少し脚が遅いライオンはグループで頭を使って追い出し組と待ち伏せ組とに分かれて獲物を取ると言う頭脳プレーで、獲物(えもの)を捕(つか)まえています。

・・・<98>清貧に生きる・・・

意味:風がそよそよと楢(なら)の葉に吹いている、この小川(上賀茂神社の御手洗川)の夕暮れは、すっかり秋めいてきたが、六月末のみそぎが行われているのだからまだ夏なのだよなぁ。

清貧に生きるのが、きっと楽しい人生を約束することでしょう。

・・・<99>金持ちは奉仕を・・・

意味:私は、人をいとおしく思うこともあれば、人を恨(うら)めしく思うこともある。結局のところ、この世は、思い通りには行かないことを、苦々(にがにが)しく思っているから、あれこれと思い煩(わずら)っているのよ。

金持ちは奉仕(ほうし)をしましょう。君が頑張ってお金持ちになったら、奉仕活動をしてください。金は人を幸せにするとは限りません、時には不幸をもたらします。が、奉仕の心を持つと穏(おだ)やかな心になりお金があることより、幸福感が広がります。

昔から伝えられている言葉に、「美田を残さず」とか、「金を残すは下、仕事を残すは中、人を育てるは上」とあります。人を育てるためにお金を上手に使いましょう。本書の読者はきっと素晴らしい人材となり、楽しく・良い人生を送られる人になられる事でしょう。なって頂きたい。 ・・・<100>明日死すとも・・・

意味:武士の力に押されて、朝廷は没落したが、宮中(きゅうちゅう)の古い軒端の忍ぶ草を見るにつけても、偲(しの)んでも偲びつくせないものは 昔の天皇親政(てんのうしんせい=天皇中心の政治)の時代が良かったんだよなぁ。

明日死すとも今日種を蒔こう。

・・・<101>早生まれの子・・・

意味:瓜を売る人が 瓜を売りに来たけど 全てを売ることが出来ず 瓜を売りながら 帰って行ったよ

早生まれの子とは、同じ学年でも1月から3月生まれの人たちの事ですが、小学校低学年の内は、特に、3月生まれと前年の4月生まれの子は約1年の差があるので、体力等には差があるだろうから、それを気にする親がいるようですが、前年の12月生まれと翌1月生まれの子との差はほとんどありません。これも同じ学年ですよね。

「山椒は小粒でひりりと辛い」「一寸法師は鬼退治」をしたのだよね。お相撲さんは小柄でも大男を倒していますよね。

・・・<102>便秘にならないように・・・

意味:「屁をこき」とはおならをしたと言う意味、後の言葉は全てわかるでしょう。

便秘にならないようにしましょう。

このように、便秘にならないためには、<93>に少し記しているけど、麦ご飯や玄米や野菜などの繊維質を多く含み、消化の悪いものを食べましょう。消化が悪いと聞くと体に悪いものだと思いがちですが、そうではなく、身体には良いものなので、できるだけ多くたべましょう。消化の良いものばかり食べていると便秘になりやすいですよ。

藤原敏行朝臣(ふじわらのとしゆきあそん:?~901?)

藤原敏行朝臣(ふじわらのとしゆきあそん:?~901?)

住の江の 岸による波 よるさへや

夢の通い路 人めよくらむ

(この百人一首は本文との関連はありません)

自分の身は自分で守りましょう。体を鍛(きた)え、知識を豊富(ほうふ)にしなければ守れないぞ~。

身体を鍛えて丈夫な、強い体にし、走る・泳ぐ・登る等、力強くなっていたら、災害などに迫(せま)られても逃げることが出来るけれど、逆ならば巻(ま)き込まれてしまう、倒(たお)れてきたタンスなどを押しのけることもできる、池や海に落ちても泳いで陸へ上がることもできる。兎に角、若い時には体を鍛えておきましょう。鍛えられた強い・立派な体に美しい心を持つことで、命が支(ささ)えられるのだから。

鍛(きた)えた体力だけでは人生の危機(きき)を避け、防(ふせ)ぎ、回避(かいひ=避けること)することはできないこともあるだろうから、色々な知識・知恵が必要なのです。気圧の急変(きゅうへん)、強風への対応、豪雨による河川の氾濫や土砂崩れなどの前兆現象(ぜんちょうげんしょう)等を知っているのと知らないのとでは、その差は大きいのですよ。地震の事、雷の事、火事の場合の逃げ方など、色々なことを知らないでいたら助かる方法も解らない。自分だけじゃなく家族や友達などに対してでも、その知識がひとを助けることにもなるのです。

突然に必要になるAED・忘れたころにやって来る災害、人生にはいろいろな困難にぶっつかることは再々ありますから、それらに打ち勝って、生き残らなければなりません。

天才の君には、スポーツ選手でも、お医者さんでも、芸術家でも何にでもなれます、今、大きな夢や希望を持って、それに向かって邁進(まいしん=目的に向かって進むこと)・努力すればできる・なれる。だから、でっかい夢を持とう。

そのためにも、脳も身体も鍛えておきましょう。 伊勢(いせ:生没年不詳)

伊勢(いせ:生没年不詳)

難波潟(なにはがた) みじかき芦(あし)の ふしの間(ま)も

逢(あ)はでこの世を 過ぐしてよとや

(この百人一首は本文との関連はありません)

その間、いたずらな友達はわざとたばこ進めたり、煙を吹きかけたり、誘惑(ゆうわく)してくることは再々あり、それにも打ち勝ち、禁煙(きんえん)に成功したのです。それ以来全くタバコを吸っていませんし、口にする気持ちもなくなりました。

その後、2年くらい過ぎると遠くで吸うたばこの臭いが分かるようになり、喫煙者とすれ違うと「臭(くさ)い!」と分かるようにもなり、たばこがこんなに臭い・不愉快(ふゆかい)なものだったのだと分かってきました。

お菓子にはついつい手が出やすいものですけれど、おいしいから食べたいのは解(わか)る、けれどもっと食べたいところを我慢し、セルフコントロールを働かせセーブしましょう。「口は災(わざわ)いの元」と言われ、普通は言葉に気を付けるようにと言う意味に使われているけれど、食べ物も食べ過ぎると災い即ち病気の元になりますよ、と言う意味でもありますからね。色々な意味でも「口は災いの元」なのです。

セルフコントロールができない人は成功者になれません。君は立派な成功者になるんだよ。 元良親王(もとよししんのう:890~943)

元良親王(もとよししんのう:890~943)

わびぬれば 今はた同じ 難波(なには)なる

みをつくしても 逢(あ)はむとぞ思ふ

(この百人一首は本文との関連はありません)

テレビ見るよね、毎日見るよね。ただ、娯楽(ごらく)の道具としてテレビを見るのは良い見方とは言えないのだよ~。

娯楽も必要だから、娯楽(ごらく)番組を見ることは有っても良いけど、娯楽番組ばかりじゃ、君のためには良くないよ。

テレビは、知らないことを教えてくれる番組もたくさんあるので、そんな番組を見ることで、自分の住んでいる所では知ることのできないことを、教科書で習わないことなどを、たくさん教えてくれているので、そんな番組を見るようにしましょう。日本や外国の人々の生活や山奥や海の中の動植物の生活は、自分で見に行くことが難(むつか)しい・できにくい、テレビはそんな場所でも長期間にわたり取材し、見せてくれます。しかもタダ同然で、有りがたい事です。

私の知人で、60歳になってから、3年間テレビでスペイン語講座を勉強し、スペイン語をペラペラとスペイン人としゃべれるようになった人がいます、立派なものです。

でも、そんな固(かた)ぐるしい番組ばかりじゃ、気分が疲(つか)れるから、そんな時は娯楽番組を見て、気分を変えると、疲れが取れることでしょう。

でも、慣(な)れてくると、娯楽番組を見なくても、平気になってくるよ。また、自分が賢(かしこ)くなってくるのがすごく楽しくなるので馬鹿げた番組は見たくなくなることでしょう。クイズ番組も自分を賢くしてくれるので考えながら、テレビに出ている気持ちで、架空(かくう)のボタンを押したりしながら見ると一層面白くなるよ。

・・・2019年3月記述

素性法師(そせいほうし:生没年不詳)

素性法師(そせいほうし:生没年不詳)

今来むと 言ひしばかりに 長月(ながつき)の

有明の月を 待ち出(い)でつるかな

(この百人一首は本文との関連はありません)

転ばぬ先の杖。いろはかるたで聞いたり、札を取ったり、読んだりしたことがあるでしょうが、転んでから杖を持ったのでは、遅いよ、近い内に転ぶかもしれないと言うことを感じて、先を読んで、杖を持ちましょうと言うことですね。

転ばぬ先の杖とは、転んで怪我をすると言うことだけでなく、時代の先を読むと言う事でもあります。これから先の時代、自分の人生の先を読むことは難しくもありますが、色々な勉強をして、知識を豊富(ほうふ)に持っていれば読むことができるようになるよ。今頃は温暖化がひどくなり、毎年豪雨に見舞われ、水害や山崩れなどの被害が起きていますが、数年前までは、2・3年に一度どこかで起こる事だったけど、今は毎年、という事は数年先には、同年に複数か所で毎年起こることになりそうだと先を読んで、今自分が居るところではどうだろうと考え、対処し、対策を取ることをした方が良いぞと考えるのが正しい生き方です。

先を読むことができれば、自分の人生の生き方も定まってくるでしょう。先を読めないでいると、間違った生き方になったり、古い生き方であったり、つまらない人生になるかもしれないので注意しましょう。

文屋康秀(ぶんやのやすひで:生没年不詳)

文屋康秀(ぶんやのやすひで:生没年不詳)

吹くからに 秋の草木の しをるれば

むべ山風を 嵐といふらむ

(この百人一首は本文との関連はありません)

百里(ひゃくり)を行く者は、九十九里を半(なか)ばとす。

一寸(ちょっと)難しい言葉かな?一里は約4kmです。

元々は中国(現、中華人民共和国)から来た言葉ですが、何事も最後に近くなると、困難が多くなるし、気がゆるんだりして、九分九厘(くぶくりん=99%)までできた所で、やっと半分すんだのだと考えて、最後のぎりぎりのところまで気を抜かないようにしなさいよ、と言う気持ちの持ちようを教訓(きょうくん=教え)としている言葉です。

ヨットで、無寄港(むきこう=世界のどこの港や土地などに立ち寄らない)地球一周しようと大阪を出発し、南下(なんか)、紀伊(きい)半島を越えて太平洋を南東へ進み、南米と南極(なんきょく)大陸の間を通り、大西洋を東へ進み、アフリカの南端(なんたん)の喜望峰(きぼうほう)を回り、日本へ向かって北東へ進み、九州と四国の間の豊後(ぶんご)水道を通り、瀬戸内海を通過し、もう少しで大阪へ帰り着くと言う所で、多くの皆さんが神戸で出迎え、歓迎されたので、近づいて行き、差し入れもありで、つい神戸で港に接岸しました。

これって、神戸と大阪の間を残したので、無寄港で地球を一周したことにならず、このチャレンジは失敗に終わった、というお話。即(すなわ)ち、後わずかだったけれど大阪を出発した時の航跡(こうせき=船が通った筋)を無寄港のまま通過し、航跡が交差しなければ一周したことにならないのです。

何事も最後の最後まで気を抜かないでやり抜かねばいけないよ、と言う戒めの言葉です。テストの時、解答することに気が進んで、名前を書き忘れたなども同じようなものですから、最初に名前をちゃんと書いておきましょう。また、野球で最後のイニングあと一人のところで打たれて負けるってことありますよね、最後の最後まで気を抜かないように。

で、この言葉は、筆者の座右(ざゆう)の銘(めい)の一つにしています。 大江千里(おおえのちさと:生没年不詳)

大江千里(おおえのちさと:生没年不詳)

月見れば ちぢにものこそ 悲しけれ

わが身一つの 秋にはあらねど

(この百人一首は本文との関連はありません)

塞翁(さいおう)が馬?またまた難しい言葉ですね。前節(ぜんせつ)と同じでやっぱり、昔の中国(現、中華人民共和国)で生まれた話ですが、普通、日本語では「人間万事、塞翁が馬(=人生何事も塞翁が馬だよ)」と言われています。

幸・不幸は回っている

幸・不幸は回っている

この故事(こじ=ことわざ)から、「吉」と思えることが「凶(きょう=悪いこと)」となることもあり、またその逆もあることの例(たと)えとして、「塞翁が馬」と言うようになりました。

即ち、「人間の吉凶(きっきょう=良い事や悪い事)・禍福(かふく=災難や幸せ)は変化し、予測もできないが、安易に喜んだり悲しむべきでないし、いつも良い事ばかり続きもしないし、悪い事ばかりも続かないよ」と言う意味の言葉。

菅家(かんけ=菅原道真:すがわらのみちざね:845~903)

菅家(かんけ=菅原道真:すがわらのみちざね:845~903)

このたびは ぬさもとりあへず 手向山(たむけやま)

紅葉の錦(にしき) 神のまにまに

(この百人一首は本文との関連はありません)

前二節では少し難しい話しだったので、今節は優しい話を・・・。

君が知らない時代?って言えば、そう、生まれてから間もない頃、即ち、幼稚園の頃は断片的(だんぺんてき)に、小学校からはほとんどのことを覚えていますよね。でも、それ以前はほとんど記憶(きおく)にないでしょう。生まれたのはどこ?何時頃?お母さん苦しかったの?その日の天気は?一歳の誕生日は?ケガや病気はしたの?等などほとんど覚えていないし、知らないよね。

それらを知っているのはお母さんやお父さんなので、ぜひ訊(き)いておきましょう。爺(じい)ちゃん・ばあちゃんや兄や姉もおられるならば、やはり知っているので、話してもらいましょう。きっと、感動物語(かんどうものがたり)になるでしょう。今頃の時代だから、写真や映像(えいぞう)がある人もおられるでしょう。筆者は、親から何も聞いていないし、写真も少ししかなく、兄たちは「デパートで泣いていたから拾ってきたんだ」ってからかっていましたが、嘘だとはわかっていたけど、まぁ面白い話として聞いていました。早く自分で気づいて、親に色々聞いておけばよかったなぁと残念に思っています。

親や爺ちゃん・ばあちゃんが、ご存命(ぞんめい)の内に訊いておきましょう。

きっと君の大事な宝物のお話になるにちがいありまんからね。なお、「孝行をしたい時には親はなし」という言葉があります、親孝行をご存命の内にしておきましょう。

・・・2019年3月記述

三条右大臣(さんじょうのうだいじん:藤原定方:873~932)

三条右大臣(さんじょうのうだいじん:藤原定方:873~932)

名にしおはば 逢坂山(あふさかやま)の さねかずら

人にしられで くるよしもがな

(この百人一首は本文との関連はありません)

「若い時の苦労は、買うてでもしろ」と言う言葉があります。

また、「かわいい子には旅をさせ」と言う言葉もあり、これはどちらも若い時に苦労すれば、後々の人生に良い影響(えいきょう)を与えるからであって、若い時に楽をし、怠惰(たいだ=なまけてだらしないこと)な人生を送ると後々に悪影響(あくえいきょう)しかないし、人生は明るいものにはならないよと言う教えです。

若い時は、どんな苦労でも、苦しい事でも、耐え抜き、乗り越えることができるけれど、ひと歳とると、耐えられなくて、負けてしまいやすいものです。

若い時の苦労は、全て勉強になって身につき、薬となって、後の長い人生を楽しく、色々な苦労にも負けない力となって、有意義(ゆういぎ)な人生にすることが出来るというものなので、若い時には自ら進んで多くの苦労をしなさいよと言う意味の言葉です。

貞信公(ていしんこう=藤原忠平:880~949)

貞信公(ていしんこう=藤原忠平:880~949)

小倉山(おぐらやま) 峰(みね)のもみぢ葉(ば) 心あらば

今ひとたびの みゆき待たなむ

(この百人一首は本文との関連はありません)

食事の時に「いただきま~す」って言ってますか?言ってますね~。

この「いただきます」ってどういう意味か知っていますか?筆者は子供の頃、変な言葉だなぁ、民謡(みんよう)などの掛け声みたいで、不思議に思っていましたが、ある時、ラジオからこの言葉の意味を解説していたのを聞いて「目からうろこ(今までわからなったことが、急に分かった時に使う言葉)」で長年の疑問(ぎもん)がいっぺんに解消(かいしょう)したのです。

「いただきます」は 「食べ物の命を戴きます」、命に感謝しましょう!と言った意味だったのです。

人間は、米や野菜、果物や魚、肉や卵など食べますよね、これらは全部命が有り生きていたもの、生きものの命を奪(うば)って、それを食べることで、エネルギーを戴き 人間は生きているのです。死んだものは食べられないのです。殺生(せっしょう)だが殺しているのです。人間って、考えてみれば殺生なことしているんですよ~。

これからは、食べ物の命に「あなたの命を戴きます!」と心から感謝(かんしゃ)し、無駄(むだ)に食べたり、粗末(そまつ)にしない様にしなければいけませんね。どこかの学校では給食を食べる前のあいさつに「命をいただきます」と言っているのをテレビで見たことが有ります、良いことですね。

確かに、アイヌ民族(みんぞく)は自然を大事にし、自然と共生(きょうせい)して生きてきた人々、ものを粗末にしない、あらゆる物の命を大切にし、命を尊(たっと)ぶ生き方をしてきた人達、キットそのアイヌ民族の心の美しさの現れなのでしょう。繊細(せんさい)な気持ち・やさしさの現れなのでしょう。「いただきます」は素晴らしい言葉なのです!

後日、調べたら、アイヌ民族の言葉でもありませんでした。日本人が生んだ日本人の言葉でした。素晴らしい日本人の心ですね。確かに昔の日本人は、アイヌの人たちと同じように、木にも草にも、石にも山にも水にもとあらゆるものには神が宿っているという考えをしていて、あらゆるものを大事にしてきたから、納得できますね。そう思いませんか?以前、使い捨て文化が賞賛されゴミがあふれた経緯が有り、「もったいない」精神がよみがえり、SDGs(持続可能でよりよい世界を目指す国際目標)と言う言葉も生まれ、地球の温暖化を防ぐ努力をして、ものを無駄にしない・粗末にしないで、おさがりのものを使い、つくろって(修理して)、ものを大事に生きてゆきましょう。使い捨ては、便利だけど企業が儲けるために宣伝した行為、間違っていたのです。

日本人は、食糧自給率(じきゅうりつ=自国・日本で生産する食糧のパーセント)が悪いのに、賞味期限切れだと言って、まだ食べられるものを捨てています、消費期限が過ぎても、大丈夫なものは食べなきゃいけませんね。印刷された賞味期限より、自分の五感を信じて、腐敗していない大丈夫なものは捨てないようにしましょう。 中納言兼輔(ちゅうなごんかねすけ=藤原兼輔:877~933)

中納言兼輔(ちゅうなごんかねすけ=藤原兼輔:877~933)

みかの原 わきて流るる 泉川(いずみがは)

いつ見きとてか 恋しかるらむ

(この百人一首は本文との関連はありません)

歯や目を大切にしましょう。

君達の歯はもう永久歯だから死ぬまでこの歯を使い続けます、歯医者さんはいらっしゃるからある程度は修理ができるけど自分の健康な歯の方が良いですよ。8020運動と言う言葉が有って、死ぬまで自分の歯でおいしく食べれるように80歳で20本は自分の歯を残しておきましょうと言う努力目標です。

では、虫歯にならないためにはどうすれば良いの?一番良いのは、食後・おやつ等を食べた後の早い内に、歯磨きをしましょう、ペーストはつけないでブラシだけでも良いよ、ペーストには研磨剤(けんまざい=削り磨くもの=歯より硬いものならば歯が削られるかも)が入れてあるものもあるから、研磨剤入りの歯磨きを再々使うと返って歯を削(けず)り痛めることになるかもしれません。研磨剤が入れてない歯磨きも市販(しはん=販売)されています。なお、ペーストはテレビでは歯ブラシ一杯に出しているけど、あのまねをしてはいけません、大豆の大きさ程度で十分です。メーカーが多く使ってもらおうとあのようなCMをしているのですから、不必要に使わないようにしましょうね(こんなこと書いたらメーカーさんに叱られるかな?)。

寝る前にもう一度歯磨きすると完璧(かんぺき)ですね、この時も研磨剤が入っていないペーストを使う方が良いです。

テレビでも話されているけど、歯や歯茎(はぐき)を大事にしましょう、歯が悪くなると色々な病気の原因にもなっているようです。ライオンなどの動物は歯が悪くなると物が食べられなくなり、生きて行けないのですよ。

筆者が17歳の時近視になり、メガネをかけた生活をしていたけれど、メガネはすごくじゃま・不便だし、メガネかけると度が進むと言われていて、これ以上悪くなるともっと困らねばならなくなるのでと、一念発起(いちねんほっき)し、必要なとき以外は眼鏡(めがね)をはずす生活をし、遠方や緑の景色を見るように過ごしていたら、徐々に目が良くなり、2,3年後、ついにはメガネがなくても車の運転ができ、新聞も読めるようになり、非常に落な生活を取り戻すことが出来たので、君たちもこの様に人生で困った時には、改善(かいぜん)に挑戦(ちょうせん)したら良い結果を生み出すことがあります。何もしなかったらそのままです。治らなくても良いから、やって見ることですね。目的に向かって努力(どりょく)するのが良いのですから、そして良い結果が出れば大儲(おおもう)けなのだから!

歳を取ると眼の虹彩(こうさい=目に入る光の量を調節するもの=カメラの絞りに同じ)が瞬時(しゅんじ)に働かなくなり、車で走っていてトンネルに入ったら暗くて見えにくくなり危ないので、トンネルに入る前に濃いめのサングラスをしておいて、トンネルに入ったらすぐに、サングラスを外すと、トンネル内が明るく見えます。ずっと先の話だけど覚えておくと助かるし、お父さんやお母さんがそんな症状に見舞われたなら、教えてあげて下さい。

なお、顔にある口でも耳でも鼻でも全てを大事にしましょう。勿論、顔にあるものだけではなく、身体の全てを大事にしましょう。交通事故などに合わないようにしましょう。 源宗干朝臣(みなもとのむねゆきあそん:?~939)

源宗干朝臣(みなもとのむねゆきあそん:?~939)

山里は 冬ぞさびしさ まさりける

人目も草も かれぬと思へば

(この百人一首は本文との関連はありません)

天は自ら助くる者を助くとは、他人に頼らず自分自身で努力するものには、天が助け、幸福をもたらしてくれるよと言う意味ですね。

大昔は病気になったら、医者も居ないし、薬もない時代、神や仏にお願いするしか方法はなかった。でも、実は神や仏にはこの世の人の病気を治す力は有り得(え)なかったのだけど、偶然(ぐうぜん)に治ることもあって、お願いすることが普通になっていた。祈祷師(きとうし)を頼って病気を治すことも行われる人類もいました。が、時代が進化し、文明や文化や科学が発達したことで、今では神仏に頼るよりも医学や薬を信じていますし、事実、医学や薬は直してくれます。ところが、今では西洋医学の限界を感じ始めたことや副作用(ふくさよう=マイナスの作用)などのために、昨今では東洋医学を取り入れるようにもなってきています。

500年ほど前の織田信長は、神仏を頼らず、自国の地勢(ちせい)ばかりでなく、隣国の地理もしっかり調べ、自分の知識を増やし、知恵を使って、戦を勝ちすすめ、天下統一直前まで日本をまとめたのです。

剣豪(けんごう)宮本武蔵(みやもとむさし)も神仏(しんぶつ)をたよらず、剣(けん)の道の実力を高め、知識や知恵を働かせ、強豪(きょうごう)や多数の敵(てき)を相手にしていても、実力で困難(こんなん)を切り開き、相手に勝って・勝って・勝って長い生涯(しょうがい)を全うしたのです。

でも、女性の多くは、今でも神仏や占い師を頼る人が多いですね。ロマンティックなのかな?自分で自分の道を決められないからかな?

人生は、実力だよ、神仏やひとをたよらないで、どんな困難にも・苦しみにも自分の力で切り開きましょう。君ならきっとできる・しなきゃいけないのだよ、<41>へも。 凡河内躬恒(おおしこうちのみつね:生没年不詳)

凡河内躬恒(おおしこうちのみつね:生没年不詳)

心あてに 折らばや折らむ 初霜(はつしも)の

置きまどわせる 白菊の花

(この百人一首は本文との関連はありません)

大学へ行こう、頑張って、大学へ進もう、すごく楽しい所だから。

少し余分に頑張って、国立大学へ行こう、授業料などが安いので親への負担も少なくて済むし、授業料免除(じゅぎょうりょうめんじょ=授業料がタダになる)もあるし、奨学資金(しょうがくしきん)を借りることもできやすいだろう。今頃は、返さなくても良い奨学資金もあるようです。外国には、学費(がくひ)も生活費も国が支給してくれるところもあるのだからもっともっと頑張ってそんな大学へ行けば将来はきっと素晴らしい人生になるでしょう。

都会よりも地方の方が生活費が安いので、地方大学を目指すのも一つの方法です。

勉強が好きで、大学へ行き、もっともっと勉強する人は大学院へ進み、研究を深め、博士になったり、ノーベル賞をもらえるような人になったり、お医者さんや弁護士(べんごし)等の知識職についたりしていて高給取りになれます。

君が、今の小中学校の時から頑張ってやっていれば、必ず、良い成績になり、大学へも合格できる実力がつくよ。そしたら、一生が楽しい人生の道を歩むことが出来ます。先生をはじめ、色々な人の話をよく聞き、分からないことや不思議に思うことをそのままにしないで質問し、教えてもらい・自分でも調べて、TVを娯楽の道具にしないで、勉強の道具として、勉強に役立つ番組を見るようにして賢くなりましょう。今から頑張れば日本一の東京大学へ行くこともできるし、先程の奨学資金も生活費も戴ける世界トップクラスの外国の大学へ進むことだってできますよ~。頑張ろう!楽しい人生が待ってるぞ~! 壬生忠岑(みぶのただみね:生没年不詳)

壬生忠岑(みぶのただみね:生没年不詳)

有明(ありあけ)の つれなく見えし 別れより

あかつきばかり 憂(う)きものはなし

(この百人一首は本文との関連はありません)

人間は必ず死にます、な~んて若い君たちに、死はずっとずっとずっ~と先のこと、不吉(ふきつ)なこと言わないでって思っていても当然(とうぜん)ですね。でも、命あるものは、いつかは必ず死ぬのだと思っておく方が、死が来るまでの人生を有意義(ゆういぎ)に過(す)ごすためにも、心得ておく方が良いので敢(あ)えて、記しました。

でも、病気やケガは自分が注意することで、ある程度は避(さ)けることもできますが、生死にかかわるような大きな病気やケガはしない方が良いけれど、比較的(ひかくてき)軽い病気やケガは体験しておく方が長い人生には悪いことではありません。ですから、病気になったから・大ケガをしたからといって悲しみ嘆(なげ)く必要はありません。今の時代、また君が大人になった頃には、病気もケガも治療法(ちりょうほう)が増えていて、今よりもっと治(なお)り易(やす)くなっているでしょうから、打ちひしがれることなく軽い気持ちで対処(たいしょ)すれば良いでしょう。

とは言うものの、病気にならない丈夫な体を作る方が良いので、好き嫌(きら)いなく、栄養面(えいようめん)を考え、おいしいから食べるじゃなく、身体に良いものを食べて、食べすぎは病気の元なので、健康な体を作るようにしましょう。筆者は、健康には気を付けて、食べ物や運動なども注意してきたけれど、それでも病気には何度もなり入院も何度もしています。

ケガも、自転車でスピード出し過ぎてけがをさせたり、死亡させたりしていることもあるし、自分が大怪我をすることもあるから、気をつけましょう。大人になり車を運転するようになると、ついついスピードを出して事故をして、自分だけでなく、相手や同乗者(どうじょうしゃ)に大けがをさせたり、死なせたりすることは絶対にないようにしなければいけません。もし、このようなことを起こすと、君は一生苦しい思いをすることになるからね。

これも、君たちにとってはずっとずっと先の事だけれど、今から心にとどめておいていただきたいので、記しております。脳裡に刻み込んでおいて下さい。 坂上是則(さかのうえのこれのり:生没年不詳)

坂上是則(さかのうえのこれのり:生没年不詳)

朝ぼらけ 有明の月と 見るまでに

吉野の里に 降れる白雪

(この百人一首は本文との関連はありません)

引っ込み思案(じあん=内気で自分から行動を起こさない人の事)ではダメ、恥ずかしいと思わないで、勇気を出し、頑張って前進しよう。

授業中、分からないことがあり、質問したいけれど、恥ずかしいとか、格好(かっこう)悪いなどと思って、そのまま放っておくのはダメ~~~!実は、君だけじゃなく他にも質問したいと思ったままの友が居たのに、誰も手をあげなかった。けれど、君が勇気を出して質問すれば、皆が喜んだはず、人任(ひとまか)せにせず、積極的(せっきょくてき)に、恥ずかしがらず、勇気を出して質問しましょう。

なお、ある事が分からないがために、それに関することが次々と分からなくなり、解らないことだらけにさえなるよ。そうならないために尋ねたり・調べたりしよう。今では、ネットで簡単に調べられるのだから。

な~に!一度質問することに慣れれば、その後は平気になるもの、大人になっても平気で質問できるようになるよ。練習・練習!チャレンジ・チャレンジ!恥ずかしがらずにやって見よう! 春道列樹(はるみちのつらき:?~920)

春道列樹(はるみちのつらき:?~920)

山川に 風のかけたる しがらみは

流れもあへぬ 紅葉なりけり

(この百人一首は本文との関連はありません)

田舎に住んでいても、田舎っぺになってはいけません。よその町等広い世界を知るようにしましょう。たくさんの知識を身に着け、色々なことを体験しましょう。他所を・世界を知らなければ、田舎っぺいで井の中の蛙になるぞ~。

昔の三次(みよし)は(筆者の現在住地)、広島県北部で市の周りを山にかこまれた盆地(ぼんち)で、外部との交流が難しい所だったがために、外部の文化・文明が届きにくく、世間(せけん)から遅れていて、それでも積極的な人は、外部の人が三次へ来ると、接待(せったい)したり、宿を貸したりして、外部の自分の知らない世界の情報を教えてもらうなどし知識を増やしたのです。そんなことをしなかった人は、もの知らず、世間知らずの「田舎っぺ」になったことでしょう。

「棚(たな)から牡丹餅(ぼたもち)」が落ちてくることも「木の根っこに兎がぶっつかって気を失うこともない」ので、そのような、起こり得ない・有り得ない事を期待しても徒労(とろう=無駄な骨折り)に終わるだけですからね。

読書やTVやパソコンやスマホ等で今では色々な方法があるので、たくさんの知識を身に付けて、広い世界を知り、グローバル(=世界的)な人間になりましょう。そうすると楽し~い人生になるのだから・・・。 紀友則(きのとものり:生没年不詳)

紀友則(きのとものり:生没年不詳)

ひさかたの 光のどけき 春の日に

静心(しずこころ)なく 花の散るらむ

(この百人一首は本文との関連はありません)

テストの時の時間をうまく使いましょう。君はテストの時、一番から順番(じゅんばん)に問題を解いている?それとも、答えが分かるところから回答をしている?

後者(こうしゃ)が正解ですね。最初に難しい問題があって、それを解くために時間を取られたら、後ろのやさしい問題の回答を書く時間がなくなって、折角わかっている問題の答えを書くことが出来なくて、点数が悪くなったのでは実力が出せなかったことになよね。分かるでしょう。

こんな失敗をしないために、問題を読むのは一番から読み、すぐに問題を解くことが出来ない問題の場合は、それを飛ばして、次の問題に取り組み、回答をし、答えの分かる問題をどんどん解いてゆき、最後まで進んだら、まだ解いていない問題に取り込組み分かる問題をどんどん解いて行くのですよ。全部を回答して、まだ、時間が余っていれば、書いた答えに間違いがないか確かめる事もしましょう。

藤原興風(ふじわらのおきかぜ:生没年不詳)

藤原興風(ふじわらのおきかぜ:生没年不詳)

誰をかも 知る人にせむ 高砂(たかさご)の

松も昔の 友ならなくに

(この百人一首は本文との関連はありません)

「三つ子の魂(たましい)百まで」と昔から言われている言葉だけど、意味は分かるね、難しくないよね。

そう、幼い時に教えられたことは、死ぬまで忘れないし、心に残ると言う事ですね。

だから、子供の頃に人間として正しい教育を受けていると、生涯(しょうがい)正しい人間になっていることができます。子供の頃に描いた夢を持ち続けると成就(じょうじゅ)するし、子供は、卓球(たっきゅう)でも、スケートでも、ダンスでも、囲碁(いご)でも、将棋(しょうぎ)でも成功している多くの人たちは、3歳ころから練習し、それが楽しくて、負けたら悔(くや)しくて・悔しくて、泣きながらでもチャレンジし、どんどん上手になり・強くなり、全国の小学生大会で6年生が居ても、実力があれば低学年でも優勝しているのです、頑張りましょう。

紀貫之(きのつらゆき:866?~945?)

紀貫之(きのつらゆき:866?~945?)

人はいさ 心も知らず ふるさとは

花ぞ昔の 香ににおひける

(この百人一首は本文との関連はありません)

兎と亀の話と言えば、かけっこの話知ってますね。歌は?

① 兎「もしもし 亀よ 亀さんよ

世界の内で お前ほど

歩みの のろい ものはない

どうして そんなに のろいのか」

そんなら お前と 駆(か)け比べ

向こうの お山の 麓(ふもと)まで

どちらが 先に 駆け着くか」(以下略)

でも、なぜ兎が負けたか知ってますか?

・・・「ハイ、手の上がった、おかあさん!あなた!」 「ハイ、兎は、亀を目標に見ていたけれど、亀はゴールすることを目標にして頑張ったから、だと思います。」

「正解です!おかあさん、大正解。これは中々難しい問題なんですけど、良く分りましたね!すごい!すごい!」

君はこのお母さんのご意見の意味きちんと分りますか?

先の、安心していた、とか、舐めていた、と言うことも間違いではないのですけど、本当の、本当は、目標(もくひょう)の違(ちが)いなのですよね。ウサギは亀を目標にし、亀に勝てば良いとだけしか考えていなかった。だけど、亀はウサギを相手にしないで、目標のゴールを目掛(めが)けて、勝ち負けは関係なく、目標に向かって努力したのですよね。

もし、同級生が対象だと、悪くすると、同級生の不幸を喜ぶ人になるかも知れません。もっと悪くなると、友達が死ねば僕が一番になれると、考える子にならないとも限りません。気を付けたいものです。尤も、この考え方で、昔、幼稚園の自分の子と同じクラスの女の子を殺した母親がいましたよ。恐ろしい事を考え、したものです。こんな考えは大間違いなのです。

筆者はうさぎ年だから兎が負けたと言う話より、絵を見て兎が勝っていることが分かりましたが、いかが?これが真実(しんじつ=本当)でしょう!昔から伝わっている話だから必ずしも正しい事でないかも知れないと注視するのも良い事です<41>を。 清原深養父(きよはらのふかやぶ:生没年不詳)

清原深養父(きよはらのふかやぶ:生没年不詳)

夏の夜は まだ宵(よい)ながら 明けぬるを

雲のいずこに 月宿(やど)るらむ

(この百人一首は本文との関連はありません)

信号は守れば安全?ではない。交差点などで、青だからと安心して車道へ出ると、右側後ろからの車も青信号だから進み、左折してあなたの進行方向に右側横からぶっつかる形になり、運転手が普通は注意して止まるのだけれど、滅多にないけれど、スピード出した車が止まれないで、突っ込んでくることもあるかもしれないので、左右に限らず、右後側も注意しましょう。日本の信号方法は万全ではないのです。

それと、一番危ないのが、飲酒運転やパトカーに追われて逃げる車や高齢者の運転ミスなどで信号無視し、赤信号でもぶっ飛ばしてくる馬鹿者が居るから、青信号でも左右両方向をちゃんと見て、突っ込んでくる車がない事を確認して渡りましょう。また、信号待ちでも歩道へ突っ込んでくる車も居るから、赤信号で待つ時の場所も考えて、危ない場所で待たないようにしましょう。

また、横断歩道を早く渡ろうと走ることはご法度(はっと)、いくら急いでいても走ってはいけません。返って危ないのです。また、横断歩道の白線を外れた所を歩くのもいけません、そこは車道です、車にぶっつけられても、車道だから、不利になりますますよ。痛い目をして不利になったのでは、「泣きっ面に蜂」ですからね。 文屋朝康(ぶんやのあさやす:生没年不詳)

文屋朝康(ぶんやのあさやす:生没年不詳)

白露(しらつゆ)に 風の吹きしく 秋の野は

つらぬきとめぬ 玉ぞ散(ち)りける

(この百人一首は本文との関連はありません)

ひと真似は失敗の元、ひとの真似をして成功した人は誰一人いません、人まねした人は皆んな失敗しています。

5月の連休の時、お盆(ぼん)の時、正月前後の時、君もテレビでいつも見ているだろうけれど、高速道路(こうそくどうろ)が渋滞(じゅうたい)し、普段より何時間も余分にかかったと言う話知ってるよね、皆が連休だからと故郷へ帰省(きせい=帰ること)する、皆が同じことをするから渋滞に巻き込まれると言う事なのです。皆で失敗しているのです。新幹線は満席のぎゅうぎゅう詰め、立ち通しですし、飛行機も予約が取れず満杯ですよね。

0

0

人がやらないこと、人がやってないこと、ひとがやれないことに挑戦し、当然失敗をし、何度も失敗しても、失敗から学び、失敗を克服し、最後には成功させるのが良いのです。

これが君の人生を成功させる方法の一つです。絵画だけのことではなく、サラリーマンになっても、お店屋さんをやっても農業でも、ひとと同じことをしていては失敗人生になります、人がやっていない新しい事を考え出して、成功するまで頑張るのです。一つで終わらず、二つ目も、三つ目も考えるのです。すごく楽しい人生になるよ。特許や商標登録を取り、ひとが真似できないようにすることもできます。 右近(うこん生没年不詳)

右近(うこん生没年不詳)

忘らるる 身をば思はず 誓(ちか)いてし

人の命の 惜(お)しくもあるかな

(この百人一首は本文との関連はありません)

「ひとの振り見て我が振り直せ」も昔から言い伝えられている言葉ですが、言葉の意味は分かるよね。

ひとが変なことしていたら、間違ったことしていたら、自分はそのようなことしないようにしょう、と言うことですね。逆に、良い事をしていることを見たり聞いたりしたら、自分に取り入れましょうよ、と言う意味でもあります。

例えば、サッカーをしていて、仲間の上手な人の技を真似たり、プロの技を見て真似て練習を重ねるなど、真似て、もっと上の技を身に着けて行けるように努力しましょう。

実は、この他人(ひと)から学ぶという行為は、人類だけなのです。犬や猫でも、牛やヤギでも、他の犬や猫が行っていることや行われていることを見て、学んで自分もやって見ようと言うことはできないのです。

ただ、宮崎県のある島に住むサルは海水で芋を洗って食べることを若いサルが最初に行い美味しいと分かって、他の若いサルが真似をして若猿に広がったが、大人猿には中々広がりませんでした。サルも年寄は新しい事に挑戦しないようです。

動物は、生きる基本的なことは親を真似てできるのだけど、本能的なこと以外は中々真似ができません。彼らは、全部自分が体験させられ、何度も練習させられ、やっと身につき、覚えるのですけれど、暫く体験(たいけん)していないと忘れるので、忘れないように、毎日・毎日、再々体験・練習しなければ忘れるのです。イルカでもゾウやサルでも、ショーに出る動物たちは、毎日毎日練習しているのです。一週間も休むと元の黙阿弥(もくあみ)近くになるのでしょうね。

ひとからも色々と勉強させてもらい、一つ一つ自分の物にして、知識を増やしていくと、人生は楽しいものになるのですから。 参議等(さんぎひとし:880~951)

参議等(さんぎひとし:880~951)

浅茅生(あさぢふ)の 小野の篠原(しのはら) しのぶれど

あまりてなどか 人の恋しき

(この百人一首は本文との関連はありません)

好奇心・探求心(たんきゅうしん)を持とう。

自分が知らない事や物に対して、好奇心を持ち、何だろう、何と言う意味だろう?どんなに動くのだろう、どう使うのだろう、それが食べ物ならばどんな匂いだろう、どんな味だろう等と興味を持って観察し、考え、さわり、臭いをかぎ、味わい、もっと興味がわけば深く探求(たんきゅう)し、深く知るようにしましょう。それだけで知識が増え楽しい人生になるのだよ。でも、麻薬や大麻・シンナーなどには絶対に興味を持ってはダメ!タバコもダメ!一回だけと言うことも絶対にダメ!これらには興味を持っては絶対にダメ!一回だけが命取りになるのだからね。

大人になってから、お酒は上手に飲めば百薬の長になりますが下手に飲むと気違い水だよ。酒に飲まれてはダメ!大人にそんな人が居るから反面教師(はんめんきょうし=悪い事の見本)として、ダメな大人の姿だと見て、あんな大人にならないように気を付けましょう、正に「ひとの振り見て、我が振り直せ」ですね。

そうなんです、自分の知らないこと、知らないもの、知らない世界を知ることはすごく楽しく、面白く、人生の幅を広げ、深みを増すのです。だから、恐れないで、恥ずかしがらないで、失敗を恐れないで、どんどん未知にチャレンジし、体験し、色々な知識を広げ、人生の幅を広げましょう。楽しい人生になるのだよ~。 平兼盛(たいらのかねもり:?~990)

平兼盛(たいらのかねもり:?~990)

しのぶれど 色に出にけり わが恋は

物や思ふと 人の問ふまで

(この百人一首は本文との関連はありません)

百人一首も古語なので、現在の言葉と違(ちが)い難しいですね、でも、しっかり読み、上の句も下の句も全部覚えてしまうほど習熟(しゅうじゅく)すると、意味も解り、かるたを取りやすくなるよ。きっと!否、必ず!

難しい本でも読んで読んで読み切ると内容が分かるのだから、読書だけでなく色々なことに挑戦し本を100回読むくらい頑張れば、必ず良い結果が出せることでしょう。世の中、現状がかならず正しいとは限りません、否、どちらかと言うと、間違っていると考えた方が良いことの方が多いいよ、それだけに色々なことを疑(うたが)って対処しましょう。

壬生忠見(みぶのただみ:生没年不詳)

壬生忠見(みぶのただみ:生没年不詳)

恋すてふ わが名はまだき 立ちにけり

人知れずこそ 思いそめしか

(この百人一首は本文との関連はありません)

何か願い事が有れば、例えば目標の学校へ入りたいと願っても、君の実力が無かったら入れません。もし、神仏の力で入れたとしてもその学校のレベルに君がついて行けなくて、返って苦しい学校生活になるだけです。その学校へ入りたかったら、それだけの実力をつけるように、頑張り、努力し、成績を上げておけば、入学できるし、卒業もできます。要は、実力です、自分の力をしっかりつけておかねばいけません。神仏やひとを頼らない事です。

1000年ほど昔の清少納言(<62>夜をこめて、の作者)は、著書の「枕草子」(日本最古の女性の随筆<ずいひつ=筆者の自由な思いを記した文章>)に記してあります、「人に寄りて日に寄らず」と。この頃までは、医療も科学の進歩もまだ進んでいないので、日食も月食も、地球が丸い事も解らず、病気の原因も治療方法も知られて居ないので、不思議な事・知らないことばかりで、病気を治すこともできず、怖い事・不思議な事・病気になったら、神や仏にすがるしか方法がなかったのだけれど、清少納言は神仏もかなえてくれないと気づいていて、こんな言葉を残していたのです。にも拘(かか)わらず、科学が進歩した今でも、大安の日を選んで結婚するが離婚はしていますし、一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)に種を蒔いても天候が悪いと育ちが悪くなります。人生は暦の日の良し悪しによるものじゃなく、人それぞれの生き方や行動・考え方によるものだよと言う教えです。

清原元輔(きよはらのもとすけ:908~990)

清原元輔(きよはらのもとすけ:908~990)

契(ちぎ)りきな かたみに袖(そで)を しぼりつつ

末(すえ)の松山 波越(なみこ)さじとは

(この百人一首は本文との関連はありません)

では、どんな遊びでも良いかと言うと、そうでもなく、遊びには良い遊びと悪い遊びが有るので、そこは注意しようね。頭を使う遊びはほとんど何でも良いが、競輪・競馬・競艇その他のギャンブルなどのお金を使って遊ぶもの、どれだけ金が有っても足りなくなるでしょうからやってはいけけません。悪くすると、人生の破綻(はたん=行き詰まること)になります。また、掛け麻雀(マージャン)も避けたいものですね。これらを生業(なりわい)としている人達には申し訳ないけど、これらでは遊ばないようにしましょう。兎に角、賭け事はご法度(はっと)で、法律でも禁止されてます。ただ、競輪・競馬・競艇・パチンコ、そして今、国が計画しているカジノは国が認めているギャンブルだけど、向こうはプロ、決して勝してはくれません。必ず負け、大損します。

好きなスポーツでも遊びでも、どんなことにでも一芸(いちげい)に秀(ひい)でれば、仕事として・プロとして、金を稼ぐことだってできる可能性はあるので、前例のない遊びを作り出しても良いですね。人生色々とチャレンジし、頑張れば面白い人生になるよ。良い遊びをして楽しい人生にしましょう。 権中納言敦忠(ごんちゅうなごんあつただ:906~943)

権中納言敦忠(ごんちゅうなごんあつただ:906~943)

逢ひ見ての のちの心に くらぶれば

昔はものを 思わざりけり

(この百人一首は本文との関連はありません)

自分を過保護にするって?そう厚着をしたり、部屋を暖かくし過ぎたりして、心地よくして、身体を甘やかすことで、これは体が弱るようです。温かくし過ぎて、汗をかいていて、そのまま冷たい外へ出ると、汗が冷えて一層寒くなり、風邪をひいてしまうことがあります。また、風呂上がりで温いからとぼやぼやしていて湯冷(ゆざ)めして風邪を引いたり、栄養(えいよう)不足で体力が病原菌に負けて、風邪をひくこともあるでしょう。

横着云々(うんぬん)の方は、寒いのに横着をして一枚上に着れば良いのに、面倒(めんどう)に思い着ることをせずそのままでいて、風邪をひくこともあります。